|

15.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana

Capítulo 15º Relato verídico del Auto de Fe

RELATO VERÍDICO DEL AUTO DE FE

(Impreso con licencia, en la muy noble y leal ciudad de Logroño, año de 1611) Con estas expresivas palabras encabezaba mi amigo Juan de Mongastón el relato que publicó a su costa en cuatro pliegos de a cuatro, haciendo crónica fiel de unos hechos acerbos que ocuparon aquel malhadado Auto de Fe que, entre unas cosas y otras, se nos prolongó durante tres días con sus noches; acontecimiento que proporcionó espanto grande para todos, sea por las sentencias que allí se pronunciaron, por la gran multitud de gentes que acudieron, o por su aciago final. Recuerdo que el sábado 6 de noviembre comenzó la ceremonia con una lucida y devotísima procesión de la Santa Cruz. Las campanas empezaron a voltear a eso de medio día dando aviso por calles y plazas de que la procesión penitencial iba a comenzar de inmediato, y a su voz, hombres y mujeres dejaron sus quehaceres para agolparse a lo largo del recorrido procesional. Era éste el preludio de una solemnidad que tenía lugar cada cierto tiempo y ningún buen cristiano podía perdérselo si ser tachado de desafecto a la santa religión.

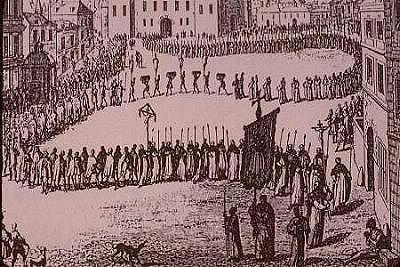

La procesión salió puntualmente de Santa María siguiendo a un rico pendón de la cofradía del Santo Oficio al que acompañaban un centenar de familiares, comisarios, notarios, gentes de la casa vestidos con sus mejores galas y escudos al pecho: alcántaras, calatravas, santiagos y gran profusión de cruces verdes. Detrás de ellos marchaban grupos de religiosos según sus cofradías y credos: dominicos con hábitos blancos y capas negras; franciscanos de sayales pardos y cíngulos de cordel ―en la que iban mis dos hijos profesos, como recordarán vuestras mercedes―, trinitarios, carmelitas, Societatis Iesu, frailes benitos..., todas aquellas órdenes que tenían conventos abiertos en la ciudad o monasterios de la comarca. Les seguía una enorme Cruz Verde de madera llevada por varios hombres, signo que lucía en balcones y gallardetes por las calles en que habíamos de pasar; coreaban la enseña músicos y ministriles con salmos y motetes que solemnizaban el cortejo; a cierta distancia seguía la cofradía de San Pedro Mártir, comunidad a la que pertenecíamos los miembros del brazo secular y yo presidía muy honradamente con espada al cinto y cruz verde en el pecho; el resto de mis hombres vestía humildes hábitos pardos con esclavina negra, sin cíngulo; cerraban la procesión una compañía de soldados armados de arcabuces y tras ellos, las dignidades eclesiásticas en pleno. La plaza de Santiago aparecía abarrotada de gentes mucho antes de que empezaran a sonar las campanas, avisados como estaban por los pregoneros del concejo que habían ido dando voces una semana antes por pueblos y plazas en diez leguas a la redonda; allí se levantaba el imponente tinglado de madera. Se accedía por cuatro bocacalles tomadas por curiosos y mercaderes de toda laya que recreaban un ambiente entre festivo y macabro. Lentamente la procesión fue avanzando hasta alcanzar el enorme escenario levantando frente al palacio inquisitorial. Los que llevaban la Cruz la plantaron en lo alto del cadalso para que todos pudieran contemplarla; hubo una explosión de entusiasmo entre el populacho al verla aparecer como si se tratara de una visión sobrenatural, de un portento; se entonaron himnos litúrgicos, se hicieron las oraciones del ritual y, acto seguido, el señor inquisidor fue impartiendo la bendición a los fieles congregados para que volvieran a sus casas hasta el día siguiente reconfortados con la señal de la cruz. A toda esta parafernalia previa al día principal el manual denominaba “Procesión de la Enseña o Entronización de la Santa Cruz”. Poco a poco se fue diluyendo la multitud. Allá en lo alto quedó erguido el madero devotamente guardado por familiares con luminarias y vistosos faroles durante toda la noche, frailes de la Merced y beatas de oficio hicieron turnos de adoración ininterrumpida hasta el alba en que de nuevo el pueblo empezó a congregarse en torno a la plaza justo al romper el día. El domingo día 7 de noviembre, y casi sin tiempo para dormir, salimos de nuevo en procesión hacia el cadalso, pero esta vez acompañados por los reos que formaban una reata triste y tumultuosa, siendo insultados y escupidos por la gente a su paso, ensordeciendo el aire con gritos como: ¡Castigo a los brujos putos! ¡Muerte a los hijos de Satanás! ¡En la hoguera os veáis, esclavos del demonio!, y otras lindezas de este tenor que iban creciendo como una marea incontenible a medida que avanzaba la comitiva.

Llevábamos cincuenta y tres reos distribuidos en tres grupos. El primero lo componían veintiún presos con vestimenta de penitentes y una vela en la mano, tal como mandaba el ritual, de los cuales seis con sogas al cuello, lo que significaba que iban a ser azotados por haber cometido delito nefando o de sodomía. Seguía otro grupo igual en número con sus sambenitos, velas y corozas en las que se veían dibujadas las aspas de los reconciliados: esto es, que salvaban la vida a cambio de cadena perpetua porque se les había hallado culpables, pero habían pedido perdón y confesado sus crímenes. Cinco figuras de madera venían después a manera de estatuas que representaban a los fallecidos en el proceso sin haberse reconciliado, por lo que aparecían cubiertas con sambenitos de relajados acompañados de otras tantas cajas de madera que contenían sus huesos para ser quemados en la hoguera; por último marchaban seis reos ―dos hombres y cuatro mujeres― con sambenitos y corozas llenas de diablos y llamas, lo que indicaba claramente que estaban predestinados al fuego. Estos últimos no gritaban ni decían nada, sólo miraban con ojos vacuos a las gentes que les seguían insultando y profiriendo amenazas. A fe mía que parecían cadáveres vivientes. Cerraban esta parte de la comitiva dos alguaciles de a caballo: don Lucio Domínguez y don Saturio Esteban, hombres de nuestra cofradía. A cierta distancia seguía una mula guiada por un mozo que llevaba en un cofre guarnecido de terciopelo rojo las sentencias del tribunal que iban a ser leídas en público, y cerraban esta larga procesión los señores inquisidores en caballerías ricamente enjaezadas: el doctor fray Alonso Becerra Holguín luciendo su cruz de Alcántara al pecho, escoltado por los licenciados don Juan del Valle Alvarado y don Alonso de Salazar y Frías, acompañados, a su vez, por el estado eclesiástico en pleno y una compañía de alabarderos, todo ello con gran pompa y gravedad. Llegados al cadalso, los reos fueron puestos en unas gradas a un lado de la Santa Cruz; en primer lugar los once relajados: seis vivos y cinco muertos; luego los reconciliados, y más abajo los penitenciados. Al otro lado estaban los señores inquisidores, junto con la clerecía y los caballeros, entre los que me encontraba yo, discretamente sentado en un lateral. En el centro de este tinglado se levantaba una especie de púlpito cuadrado donde se ponía a los condenados mientras les eran leídas las sentencias por los secretarios, que andaban subidos en un estrado de forma que todos pudieran oírles. Al fondo, llenando la plaza, la compacta multitud rebullidora, morbosa y vocinglera.

A un toque de clarín se hizo silencio. Comenzó la ceremonia con un sermón que predicó el prior del convento de los dominicos, fray Bartolomé de Osma, calificador del Santo Oficio, que fue muy emotivo y levantó lágrimas entre la gente devota; habló del cielo y del infierno, de la condenación eterna y de la necesidad de creer sin sombra de duda en todo lo que mandaba la Santa Madre Iglesia so pena de padecer los fuegos del Averno, como sin duda sufrirían los que iban a ser entregados a las llamas inquisidoras: «...pero este fuego terrenal que veis no es ni sombra del que padecerán estos malditos réprobos en el seno de Lucifer, sí, hermanos, donde espero que ardan por los siglos de los siglos, amén», dijo concluyendo su arrebatado sermón que los fieles escucharon sobrecogidos; a continuación se ofició una santa misa solemne acompañada de salmos e himnos cantados por los coros de la concatedral. Una vez acabada la misa, don Alonso Becerra mandó hacer pública profesión de fe a todos los presentes como preludio del Auto que estaba a punto de comenzar, para que los reconciliados pudieran recibir con mayor ánimo las sentencias que se les avecinaban y reconocieran sus pecados a cambio de salvar la vida. Cuando quiso acabar esta parte previa, ya era medio día. Don Alonso Becerra sintió una punzada en el estómago y esto fue excusa bastante para que rogara a los presentes que se fueran a comer, que descansaran y repusieran fuerzas para poder continuar con la ceremonia por la tarde «en que se leerán las sentencias definitivas», aclaró. ―Ite in pace ―entonó la salmodia gregoriana al tiempo que trazaba en el aire una amplia bendición. ―Laus Deo ―respondió el coro. Y la multitud se dispersó. A los que guardábamos los penados se nos sirvió un plato de fiambres allí mismo, servido por el mesonero que solía atender a sus reverencias en ocasiones similares, en un cuerpo de guardia construido junto a las celdas donde se guardaban los presos que esta vez, los pobres, quedaron ayunos. A las dos en punto voltearon las campanas de Santa María para advertir al pueblo de Logroño de que se reemprendía el ceremonial del Auto de Fe. Sorprendentemente la plaza ya estaba llena media hora antes, y es que mucha gente venida de fuera había comido sobre el duro suelo para no perderse el singular espectáculo. Había una ansiedad morbosa por ver el final de la ceremonia con la quema de los brujos. Don Alonso, el mayor, entonó las letanías de los santos con gran solemnidad desde su sitial y los fieles congregados coreaban el ora pro nobis a cada versículo que el eco multiplicaba por los aledaños de la plaza; cuando llegaron a los kirie eléison finales, autorizó a los secretarios con una leve inclinación de cabeza para que iniciaran la lectura de las sentencias; se había acordado previamente que, para evitar que se soliviantaran los ánimos y se originara un tumulto debido a la fatiga y al escándalo crecientes, comenzaran por las acusaciones más graves: las de aquellos que iban a ser relajados al brazo secular, de modo que la ansiedad del pueblo quedara satisfecha quemándolos esa misma tarde sin tener que esperar al día siguiente; subido en el púlpito, don Ferrando fue desgranando las aberraciones y tropelías de cada uno de aquellos desgraciados: los crímenes, actos de necrofagia, ofensas a Dios…, calamidades que algunos ya conocíamos porque eran repetición de las leídas ante el tribunal cuatro meses atrás. La muchedumbre se mantuvo sosegada porque muchas de aquellas nefandades eran de dominio público: que comían cadáveres, que envenenaban a infantes, destruían las cosechas, fornicaban con el diablo... No obstante, había un temor infundado entre la gente de que Satanás en persona pudiera venir con todo su poder para liberar a los suyos de las garras de la Iglesia, y esto hacía que la mayoría tuviera permanentemente los ojos vueltos hacia la Cruz, porque sabían que de esta forma nada malo les podía ocurrir. La lectura se alargó una enormidad y poco a poco fue cayendo la tarde. Cuando don Ferrando acabó con el relato se encendieron antorchas y el señor inquisidor ordenó que los reos fueran entregados inmediatamente al brazo secular y conducidos al brasero que ya ardía en la mal llamada “Plaza de los Fuegos”, luminarias siniestras que resplandecían en la fría noche riojana: seis culpados en persona y cinco estatuas con sus cajas de huesos serían quemados de forma inmisericorde por ser declarados brujos recalcitrantes, negativos, culpables de todo tipo de maldades. Y allí fui con ellos camino de la hoguera: ¡qué griterío, santo Dios!, ¡qué alaridos!, ¡qué locura más inmensa! Yo abría la comitiva a caballo seguido por una docena de soldados armados con mosquetes y alabardas; pero ni mi presencia, ni la de los mosqueteros hizo que disminuyera la ferocidad de la multitud que azuzaba como una jauría rabiosa a los reos. Se nos prometía una noche terrible, ¡vive Dios!, como así fue. Cuando llegamos con la procesión de los relajados al quemadero, las hogueras ya estaban alumbrando la placeta con no menos de quince palos enhiestos, tal como había ordenado el señor inquisidor, con sus haces de leña a un lado y las argollas listas para dar garrote a aquellos que lo pidieran en el último momento; comenzaron a sonar los tambores; los frailes entonaron las salmodias del oficio de difuntos y todo se desbocó irremediablemente:

Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla…

Gritaban las gentes, chisporroteaba la leña verde y el humo se arremolinaba en densos torbellinos que asfixiaba e irritaba los ojos de los testigos: verdaderamente entre unas cosas y otras aquello era lo más parecido al infierno que describe el Dante en su Divina Comedia. La muerte por el fuego es algo tan horrible, tan inhumano, que excuso dar detalles a vuestras mercedes para evitarles un mal sueño. El olor nauseabundo a vísceras chamuscadas resulta tan mefítico que traspasa ropas y paredes impregnándolo todo durante días. Es, ciertamente, difícil de olvidar. Sólo añadiré que al amanecer del día 8 aún quedaban rescoldos humeando y huesos a medio calcinar de estos pobres desgraciados; los mismos hombres que atendían las hogueras recogían con palas y badiles los restos para arrojarlos en los caminos que fueran pisoteados y devorados por las alimañas, como era la costumbre... Para los réprobos no había tregua ni descanso eterno. Pero el Auto de Fe no había concluido con la quema. Cuando Dios amaneció aquel lunes, el cielo estaba encapotado con negros nubarrones de luto; persistía un olor acre en el aire que apelmazaba las miradas de los vecinos. De los nuestros ninguno había tenido descanso, y ya a primera hora de la mañana estábamos listos para llevar al cadalso el resto de los presos que habían de ser condenados. Fuimos directamente del quemadero a las cárceles, y de allí, a la plaza de Santiago para continuar con el Auto del día anterior que ofreció un notable descenso en cuanto al número de curiosos ya que la ansiedad por ver la quema de los reos estaba satisfecha, y los que quedaban no provocaban la misma excitación morbosa que los anteriores. Fray Gaspar de Palencia, mi amigo franciscano, predicó un sencillo sermón hablando muy cuerdamente sobre la caridad y el perdón «tal como Jesucristo hizo con la Magdalena», que arrancó lágrimas a buena parte de la concurrencia, en especial entre los reos. Luego tomó la palabra uno de los secretarios, don Zacarías de Covaleda, y comenzó a leer las sentencias de los reconciliados principiando por unos embusteros y estafadores que habían ganado muchos dineros engañando a los fieles diciendo que podían curar y hacer milagros en nombre de Cristo, y se les condenó a cinco años de galeras junto con doscientos azotes que recibieron en los calabozos. También fueron condenados una veintena de brujos que reconocían sus pecados y habían abjurado públicamente de Satanás, por lo que se les consideró reconciliados castigándoles a cadena perpetua, cien azotes por haberse dado al Diablo y destierro según su grado o afincamiento en la secta. A unos cristianos nuevos se les acusó de que eran judíos mal conversos porque seguían guardando los sábados, ponían manteles al comer, usaban camisas limpias y cuellos blancos con sus mejores vestidos en días señalados y parecían guardar la ley de Moisés. También se aprovechó para juzgar a un luterano francés que se reconcilió en el último momento y salvó la vida. De entre los brujos condenados había dieciocho mujeres a las que el teólogo Martín de Castañeda defendía diciendo que «había que perdonar porque las mujeres son propensas a la brujería por ser de natural enredadoras y mentirosas, y que no saben guardar fidelidad ni a los maridos ni a la Santa Religión», cosa que escandalizó a más de uno. A María Chipía, reconciliada in extremis, el señor inquisidor quitó allí mismo el sambenito en señal de perdón para que el resto de los fieles viera la magnanimidad que usaba el tribunal para con estas reconciliadas de Zugarramurdi; ella respondió dando gracias a Dios entre grandes lágrimas y aspavientos, haciendo pública confesión de su fe y prometiendo un sin fin de limosnas y penitencias en cuanto se viera libre de toda sospecha. A todos ellos don Alonso Becerra dio la bendición, levantó la excomunión y felicitó por haber vuelto al seno de la Santa Madre Iglesia. Para finalizar el acto, ya casi de noche, el chantre de la iglesia colegial y un grupo de hombres tomaron la Cruz y la volvieron en procesión con hachas, faroles y acompañamiento de música por las calles de Logroño, entonando un solemne Tedeum cuando se llegó a Santa María la Redonda. A los penitenciados tornamos a las cárceles para que empezaran a cumplir sus penas; y con esto quedó concluido el Auto de Fe que en muchos años no habría de repetirse, a Dios gracias. © Pedro Sanz Lallana

15.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana |