|

4.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana

Capítulo 4º De mazmorras y otros menesteres

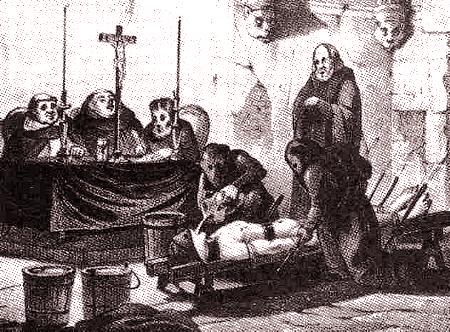

Pasaron blandamente los días con su rutina habitual. El hecho de ser miembro del “brazo secular” me otorgaba ciertos privilegios que permitían moverme por los vericuetos del palacio inquisitorial sin ser importunado por los guardas, asistir a audiencias públicas en lugar preferente, ser testigo de exámenes de faltas y estar siempre próximo al oscuro entramado del Santo Oficio. Las cárceles nuevas quedaban en los sótanos, en unas mazmorras construidas al efecto, muy distintas a las viejas cárceles secretas que habilitaron nada más llegar de Calahorra en lo que fuera un antiguo palacio de los marqueses de Villanubla —famoso lupanar de arrecogidas y casa de citas amorosas de nobles riojanos—, sito en las afueras de la ciudad, en el camino de Valbuena, que pasó luego a manos de las Siervas de Jesús, del que hicieron un hermoso convento después de remozarlo y asperjarlo con agua bendita. Por aquellas fechas éramos una veintena los verdugos que parábamos por las cárceles de Logroño, aunque rara vez nos veíamos juntos pues lo común es que faltara alguno por andar acompañando al alcaide o autoridades eclesiásticas en sus viajes oficiales por los pueblos de la encomienda. Aquella mañana Calixto me dijo nada más verme: —¿Y cómo van esas correas, amigo mío? —Bien, creo yo —le respondí secamente. —Pues venga conmigo que acabaré de enseñarle los trucos del oficio que nos quedan por ver; después, todo será cuestión de que se aplique vuestra merced a hacerlo con el primero que caiga en sus manos. Ya estaré yo a su lado, no se preocupe. Hoy le explicaré lo que llamamos el tormento de la toca. Me planté delante de él y le dije sin acritud pero con firmeza, para que quedara bien claro entre nosotros: —Estoy hasta las narices de que me llame Correas, señor Calixto; creo que tengo un bonito nombre con el que me cristianaron. —¡Eh…, detenga el carro vuestra merced y perdone su excelencia! —me cortó despectivo—, que aquí todos tenemos un mote, caballero: ésa es la costumbre. A mí me llaman Verrugo, por ejemplo, y no me quejo. Verrugo —insistió—, que no Verdugo, por esta cara que Dios me dio; y no me enfado, señor mío. Todos tenemos un apodo; y el vuestro es de los más llevaderos… Quedé desarmado ante semejante argumento. Enseguida lamenté el haber sido tan brusco con él: —Vive Cristo que el suyo es oportuno, señor Calixto: o sea, señor Verrugo. —Sí, sí, podéis decirlo con toda libertad, que no me ofendo. —Pues nada —quise quitar hierro al asunto—, desde hoy cada con su apodo y que cada perro se lama su culo, como dice el refrán. —Eso es: cada uno con su cara y con su culo. Y ahora dejémonos de cháchara y présteme atención a la toca, por favor. —¿Ha dicho toca? —le pregunté extrañado. —Sí, voto al rey de copas, que tengo que repetiros las cosas tres veces. —Es que me suena como a prenda que usan las mujeres para cubrirse la cabeza... —Pues eso mismo es. Llamamos toca a esos pañizuelos blancos que cuelgan de ese clavo. ¿Los ve? Había, en efecto, allí colgados media docena de tiras de lino, largas como de media vara, que enseguida mi maestro vino a explicarme para qué servían:

—Estos paños a simple vista tan inocentes, en nuestras manos se convierten en una utilísima herramienta de tortura, sencilla y barata, pues rara vez se aplica a un reo sin que confiese la verdad por cruda que ésta sea. Y es de lo más simple del mundo, señor mío: se sienta al condenado en esta silla —me mostró una silla de hierro que había sujeta al suelo—, se le ata bien con estas correas de forma que no pueda moverse; se le pone la cabeza mirando al techo y ya está: basta con colocar la punta del lienzo en la boca e írselo metiendo poco a poco, junto con unas jarras de agua, de forma que al tragar el líquido vaya el paño tras él ahogando al infeliz, y esto hace que confiese todo lo que haya que confesar. Estaréis conmigo, señor Correas, que es un método de tortura limpio y eficaz. Los hay que, incluso, declaran cosas jamás cometidas con tal de que se les quite el ahogo de la garganta, je, je, je. —Calixto se reía satisfecho por lo ocurrente que llegaba a ser—: conocí un caso en que se tardó en sacar el paño y el pobre reo murió; lo peor del asunto es que más tarde se demostró que el sujeto aquel era inocente pues su mujer y la suegra le habían denunciado por venganza, y la cosa tuvo mal remedio porque ya estaba muerto. A las dos quemaron por falsas hechiceras y al verdugo, que estaba conchabado con ellas, el tribunal condenó a pagar cincuenta de vellón, cien azotes y cinco años de galeras, donde allí estará remando si no ha pasado a mejor vida. Por eso insisto a vuestra merced en que en la templanza está la virtud del buen castigador. —¿Y se condena siempre al verdugo que mata a un reo? —No, por los clavos de una puerta vieja, que depende de la forma en que suceda. Además, sepa vuestra merced que cuando se atormenta a una víctima siempre tenemos compañía. No estamos solos: hay un cirujano, el delegado del obispo, un inquisidor o su secretario, el alcaide si quiere estar, un notario, un escribano que va tomando nota de todo lo que el reo dice... Por cierto, dijisteis que sabíais leer, ¿verdad? —Sí, claro: me enseñó un dómine cuando niño. —Pues aquí podréis ver una declaración. Mi maestro abrió un cajón de una especie de alacena que estaba empotrada en un rincón y sacó de ella unos papeles que andaban revueltos junto con recado de escribir: plumas, tinteros y demás zarandajas; me dijo que algunos escribanos los dejaban allí en espera de que el tribunal los solicitara por si servían de testimonio. Entre estos papeles había algunas actas de confesiones que luego no eran tenidas en cuenta y allí languidecían roídas por los ratones. —Lo redactó el escribano en una sesión de tortura a una vieja acusada de hechicera a la que yo asistí, tiempo ha. ¡Y cómo lo negaba todo la mala pécora! —me dijo Calixto recordando. Cuando vi el pliego, sólo pude exclamar: —¡Por los clavos de Cristo, no hay quien entienda esta letra del demonio! —era un papel amarillento, emborronado, lleno de tachaduras. —Leed lo que podáis, porque aquel desventurado Domingo Izquierdo más que escribano parecía lacayo de Judas Iscariote. ¡Qué mal pájaro, el jayán! En efecto, el escribano al que Calixto maldecía tenía una letra de mil pares de diablos y a duras penas podían leerse algunas frases sueltas como éstas: ...y puesta la mujer en el potro dijo: ¿Por qué no me dicen lo que quieren oír y yo se lo diré todo? (...) Y luego: ¡Quítenme de aquí, por Dios, que me rompéis el cuerpo! (...) Ahora el Inquisidor le pidió que confesara la verdad y ella contestó: No sé lo que tengo que decir, quítenme de aquí. El Inquisidor mandó dar tres vueltas de mancuerda. Entonces ella lloró gritando mucho: Ay, Dios, que me matan (...) La mujer fue amonestada a que dijera la verdad, y ella le respondió: Señor, ¿no ve que me están matando? ¿Cómo puedo decir lo que no sé? (...) El verdugo apretó más recio los garrotes (...) Ella llorando exclamó: Ay, ay, Dios mío, tened compasión de mí, que me muero... —¿Esto que dice de los gritos es cierto? —Desde luego y en la realidad mucho peor, pues hay veces que los gemidos y los lloros te ponen los pelos como escarpias. Recuerdo que nos trajeron una bruja que lo negaba todo y decía que ella tan sólo era una pobre viuda. Entonces el inquisidor me mandó darle una vuelta a la mancuerda y en cuanto le sonaron los huesos empezó a confesar que había bebido sangre de niño, que había matado lo menos a cinco o seis criaturas..., y que fornicaba con el cabrón dándole por atrás... —¡Santo Dios! ¿Y cómo así? —¿El qué? ¿Lo de “por atrás”? —me dijo bromeando. —No, hombre, me refiero a todas esas atrocidades que se dicen de las brujas... Calixto me miró con ojos inexpresivos admirándose de mi ingenuidad: —Y yo qué sé. Justo cuando más metidos andábamos en el calor de la charla, llegó un caballero con portes de hidalgo y aspecto de tener mucha prisa. —A la paz de Dios, señores —dijo destocándose—. ¡Menos mal que les encuentro! Era un hombre de unos cincuenta años, pelo blanco, porte distinguido. Respiraba con dificultad y tenía complexión enfermiza. —Él sea con vuestra merced, don Luis —dijo Calixto, que le reconoció enseguida, haciendo una reverencia—. Cuánto bueno que el señor Alcaide en persona se digne visitar estas humildes mazmorras... —Traigo un negocio de parte del señor inquisidor que me urge mucho: necesito que alguien de vuestras mercedes se disponga para acompañarle en un viaje que ha de emprender por tierras navarras para limpiar de brujas el valle del Baztán. Hubo un momento de estupor. —¿Otro Edicto? —exclamó Calixto sorprendido por la noticia. Luego trató de remediar su descortesía—: quiero decir que no ha mucho que se hizo pesquisa por aquellas tierras..., pero a esa secta maligna no hay manera de exterminarla. De todas formas la ocasión la pintan calva señor Alcaide, que aquí don Pedro Correas le será de gran utilidad, pues además de ser el más docto entre nosotros, tendrá ocasión de ver cómo se predica un Edicto, que en eso como en otras muchas otras cosas es todavía novicio. Me quedé muy sorprendido de que me propusiera como candidato con la excusa de mi bisoñez, por lo que sólo pude añadir torpemente: —Lo que su ilustrísima disponga... El alcaide me miró con cierta complacencia: —Vive Dios que es buena idea, señor Calixto; —y dirigiéndose a mí—: y vos, señor Correas ¿estáis dispuesto a acompañar al señor inquisidor? Calixto rió con ganas al oír el mote en boca del alcaide que, seguramente, pensó se trataba de mi apellido: —No, perdone su excelencia, lo de Correas es un apodo... —le aclaró. —Ah, muy bien —celebró la broma—: ¿entonces está dispuesto a acompañarle con correas o sin ellas, caballero? Yo pensé que aquella oferta no la podía despreciar por nada del mundo pues suponía olvidarme por algún tiempo de las mazmorras, alejarme de las sesiones de tortura y poder respirar el aire libre del campo, que era realmente lo que me apetecía. —Desde luego que sí, me complace mucho —dije yo. —Pues bien, aderezad lo necesario para partir de aquí a unos días en un viaje que ha de durar un par de meses. Se os pagará como convenga y se os dará caballería, capa, calzas y ropas nuevas para acompañar a su reverencia. Estad advertido señor Correas y quedad con Dios. Y se fue. Permanecimos sin decir palabra durante un buen rato. Cuando al cabo pude reaccionar, comprendí que aquella era una gracia venida del cielo: —¡No habéis podido hacerme favor más grande, señor Calixto, que presentarme al alcaide! —le dije y quise darle un abrazo. —Teneos, teneos, que ya habrá tiempo para los agradecimientos señor Correas, je, je, que hasta a don Luis le gusta vuestro apodo... ¿Cómo era posible que se me diera junta tan buena fortuna? A decir verdad, la promesa de un viaje bien pagado, el regalo de un traje, una capa y el préstamo de una caballería era mucho más de lo que un buen cristiano medianamente cuerdo podría esperar del Santo Oficio. Cuando se lo dije a Catalina, no se lo podía creer. —¡Por la gloria de mi madre! ¿Y dices que te doblarán el sueldo? Pues no veo yo que sea tan mala la Inquisición como se murmura por ahí. ¡Jesús! Háblame del viaje: ¿qué nos regalan? Pasaron dos semanas que coincidieron con las fiestas del santo patrón de Logroño: San Mateo, cuando me avisaron de la partida para el día siguiente. Muy de mañana aparejé el caballo, le puse las alforjas nuevas y me acerqué a la plaza del palacio que quedaba junto a la iglesia de Santiago el Real. Cuando llegué, ya había no menos de una veintena de hombres esperando, de los cuales diez iban armados con espadas, mosquetes y la bandolera bien surtida con los doce apóstoles ¹ repletos de pólvora; también había dos escribanos que se les reconocía enseguida por el canuto de las plumas que asomaba por un pico de sus alforjas; allí andaba el delegado del obispo: un clérigo gordo que montaba una mula ricamente enjaezada; el señor inquisidor, que usaba carroza con el escudo de la Cruz Verde del Santo Oficio pintada en las portezuelas al que acompañaba don Ferrando como notario principal; dos mozos de las caballerizas que atendían al carruaje, un notario real, el reverendo Gutiérrez como receptor de haciendas, dos calificadores del tribunal y yo, que iba discretamente el último, marchando como un señor en un caballo zaino percherón propiedad de las cuadras inquisitoriales. Quien me viera pudiera tomarme por un hidalgo con espada al cinto prestada a última hora por Calixto: «por si hay que defenderse», me dijo; pero maldita la necesidad que tenía yo de espada, pues en mi vida había manejado una; si hubiera sido honda o cachava de pastor, éstas sí eran instrumentos que sabía utilizar como un experto, pero no una herreruza oxidada como aquella, con la que corría el riesgo de cortarme yo mismo antes que al adversario sólo con intentar sacarla. En las alforjas me hicieron meter argollas y algunas correas por si había que utilizarlas contra algún follón o irreverente, pues era harto conocido el odio que muchos sentían contra los del Santo Oficio, dándose el caso de ser atacada la comitiva por desalmados en campo abierto, de ahí que nos acompañaran soldados armados para prevenir males mayores. Nada de viandas, porque por donde pasábamos el alcalde del lugar estaba obligado a proveer de intendencia y dar cobijo al séquito del señor inquisidor, lo que hacía incrementar la inquina popular contra nosotros. Cuando dispuso su excelencia, el reverendísimo don Juan del Valle Alvarado, empezamos la marcha en dirección al Baztán por el antiguo camino de Viana. Algunas gentes que nos cruzábamos en el camino se arrodillaban y santiguaban espantados al toparse con semejante compaña. En el campo, los viñadores se dedicaban a recoger los últimos racimos porque septiembre estaba acabando y era forzoso tener los lagares llenos antes que las lluvias del tardío hicieran imposible la cosecha; la vendimia tocaba a su fin y era una tradición el catar los primeros vinos para finales de octubre siguiendo el refrán que dice: Por San Lucas mata al cerdo y tapa la cuba. El camino era entretenido y discurría entre árboles y viñedos a lo largo de la antigua ruta jacobea. Llegamos a Viana a la hora de comer y nos fuimos directamente al mesón de peregrinos que había en la plaza del pueblo donde el mesonero ya nos estaba aguardando con gesto sonriente —digo yo que a la fuerza ahorcan—, pues uno de los mozos se había adelantado para avisar de nuestra llegada. Nos hizo una recepción digna del rey, y enseguida nos llevó a unas grandes mesas que tenía preparadas junto al fuego; «vayan matando el gusanillo» dijo, y nos trajo unas fuentes de pimientos con chorizo, codornices en escabeche adornadas con patatas que completó después con sendos cabritos asados y un par de lechones tostados al horno panadero, eso sí, todo ello regado con buen vino de la Rioja, sin parangón en el mundo entero. En las reverencias y plácemes del dueño me pareció ver que nos guardaba más miedo que afecto; a todos nos trataba de ilustrísima, tanto al señor inquisidor, don Juan, que comía en mesa aparte con don Ferrando, como a un simple boche como yo: para él todos éramos iguales en edad, dignidad y temor, lo que no impidió que cumpliera como excelente mesonero. Comimos y bebimos como canónigos —Dios me perdone—, y casi sin tiempo para reposar la cabeza nos pusimos en marcha pues era forzoso llegar antes de anochecer al pueblo de Arcos, donde seguramente ya nos esperaba el regidor para darnos cobijo. Justo a la puesta del sol avistamos las primeras casas. La carroza del señor inquisidor llevaba sendos faroles encendidos en cada punta para señalar su presencia; el resto, caminábamos silenciosos con los huesos molidos de cabalgar toda la jornada. Llegamos al pueblo y descansamos tan ricamente después de una cena suculenta. Al alba del día siguiente emprendimos la ruta. A medio camino el tiempo empezó a aborrascarse y con fortuna pudimos alcanzar Estella al atardecer después de descansar unas horas en la posada del Manco, lugar de arrieros, donde comimos. Ninguno de nosotros conocía la ciudad salvo el señor Inquisidor y don Ferrando, que habían estado allí otras veces por razón de su cargo; pero uno de los escribanos se encargó de contarme que había sido plaza famosa por ser lugar de encuentro de romeros y capital del antiguo reino de Navarra. Era nuestra intención estar en ella de paso, pero comenzó a llover torrencialmente haciendo intransitables los caminos, por lo que don Juan, con buen criterio, decidió no seguir adelante, sino quedarnos allí: «porque a Dios se le puede servir en cualquier parte y seguramente estas gentes necesitan un buen repaso en las conciencias» —comentó a su secretario—, dejando para mejor ocasión el ir al Baztán; de manera que, después de informar al señor alcalde de nuestra llegada, le dijo que ésta sería nuestra etapa final, disculpando las molestias por hacerlo de forma tan intempestiva, fruto de la inclemencia del tiempo. El señor alcalde y los del concejo protestaron con vehemencia porque, alegaban, no estaban preparados para alojarnos tan dignamente como merecíamos, es decir: que ardían en deseos de que partiéramos de allí cuanto antes; a lo que don Juan argumentó que perdieran todo cuidado pues contaban con la ayuda inestimable del arcipreste de la iglesia del Santo Sepulcro, consultor del Santo Oficio, que seguramente conocía locales adecuados donde acogernos sin gran perjuicio para el concejo y sus gentes. Y así fue. Don Juan, don Ferrando, el delegado del obispo y el reverendo Gutiérrez se alojaron en un espléndido palacete que pertenecía a unos conversos y lo prestaban de buena voluntad a los representante del Santo Oficio; los hombres de armas fueron atendidos por el concejo, y los del séquito nos alojamos en las dependencias de un convento mercedario que servía de acogida para peregrinos ricos y ahora estaba medio vacío.

Los Edictos solían predicarse al comienzo de la Cuaresma: momento ideal para ablandar las conciencias pecadoras y prepararlas para la Pascua. El que nos ocupaba era una excepción, tanto en el tiempo como en el lugar, pues estaba previsto que se celebrara el mes de marzo pasado en el valle del Baztán, pero una indisposición de don Juan lo había atrasado y el mal tiempo había hecho el resto. Al día siguiente de nuestra llegada pude ver cómo los pregoneros se esparcían por calles y plazas anunciando la visita del Inquisidor junto con la obligación de acudir a la iglesia del Santo Sepulcro a oír el Edicto de Delaciones que se iba a predicar en ella. No era la primera vez que se pregonaba tal cosa, por lo que las gentes ya conocían el procedimiento. Aquel último domingo de septiembre sonaron las campanas llamando a misa mayor. Una hora antes ya se iban congregando los fieles ante el pórtico de la iglesia, en cuyas puertas habían clavado el Edicto pregonado días atrás con las penas y multas correspondientes para los que no acudieran en el día y forma señalados. Bien es verdad que muchos huían a casas de parientes en otras ciudades o traspasaban la muga para evitarlo, conscientes de que podían incurrir en excomunión y otros castigos, pero por lo visto les importaba un ardite la salvación de su alma si con ello lograban salvar el pellejo o la hacienda, conscientes de que la Inquisición no actuaba movida por la fe sino por la codicia de sus riquezas, de ahí que siempre trajeran a un recaudador entre ellos. «Sus bienes son los herejes y pecadores», decían, porque con ellos aseguran sus haberes. En mi caso no tenía más obligación que estar a expensas de lo que se sirvieran mandarme las autoridades; así que aquel domingo, libre de cargo, me arrimé como un pecador más a las puertas de la iglesia. Uno de los mozos de cuadra que guiaba el carro del Inquisidor coincidió que andaba por allí se sorprendió de que yo anduviera mezclado en semejante algarabía y me dijo: —Señor Correas, ¿qué hace un verdugo del Santo Oficio entre estos impenitentes? Yo me volví como herido por un rayo, miré al bastardo aquel y le dije tocando el puño de la espada que llevaba al cinto: —¡Teneos de llamarme por mi apodo ni de nombrar mi oficio, hideputa, que si no os alejáis de mi vista os daré una estocada en esa boca de cabrón que tenéis que os enviaré con cartas a Satanás! El mozo, Tocino —que así llamaban al desdichado aquel por sospechar que era familiar de conversos—, palideció como si le hubiera mentado la soga y quedó mudo al oír mis amenazas; acto seguido se perdió entre la multitud y no supe de él en una semana. A empujones pude acercarme hasta la entrada de la iglesia para ver el ceremonial del Edicto. En principio, no parecía diferir mucho de una misa solemne: se rezó en primer lugar el Confíteor, luego los cantores entonaron los Kiries, leyeron las Epístolas y el Evangelio. A la hora del Credo se hizo un silencio sepulcral y, aunque estábamos como piojos en costura, noté un rebullir inquieto entre la gente cuando apareció la figura severa del señor inquisidor en lo alto del púlpito. Nadie se atrevía a hablar: todos formábamos un solo cuerpo humillado y temeroso. Miró en redondo sobre la feligresía, sacó un pliego y empezó a leer con voz templada. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. Se oía con dificultad y tan sólo me llegaban retazos del sermón que proclamaba el Edicto: Nos, don Juan del Valle Alvarado, Inquisidor contra la herética pravedad (...) —dijo algo que no entendí—, contra la apostasía, brujería y otros que (...), a todos los vecinos y moradores de la ciudad (...), para que la fe católica sea ensalzada. A todos, digo, los que hayan oído opiniones heréticas o si saben de alguna persona que guarde los Sábados y la ley de Moisés en (...), celebrasen la Pascua con pan cenceño, lechugas, apios o verduras amargas, use camisas limpias y otras ropas de fiesta (...), pone manteles limpios, no hace lumbre ni cosa alguna en ellos (...), si han matado alguna gallina diciendo unas palabras misteriosas, probando primero el cuchillo con la uña por ver si tiene mella, o hayan comido carne en Cuaresma (...), o pidan perdón los unos a los otros como hacen los judíos, o si circundasen a (...), o si a algún muerto lavasen con agua caliente rayéndole la barba y afeitando los sobacos, o comen tocinos y cebollas en días de abstinencia, y (...) o haber sonreído al nombre de la Virgen María (...) O hagan ritos de la secta de Mahoma, ayunen en Ramadán (...), o se laven hasta los codos, cara, narices, piernas y partes vergonzosas haciendo el Guado... Como me resultaba imposible seguir el sermón desde la calle, me dediqué a observar la mella que las palabras del inquisidor iban haciendo en la conciencia de mis vecinos mientras yo gozaba, tal vez con la malicia del pobre, de la impunidad que me otorgaba el oficio que el desdichado Tocino estuvo a punto de delatar. Después vino la solemne proclamación de la fe que todo el mundo se apresuró a decir a grandes voces para demostrar ser más creyente que su prójimo. Cuando hubo acabado la misa, tomó la palabra don Ferrando y emplazó a que se inscribieran como pecadores todos aquellos que se sintieran culpables de haber hecho algo contrario a la fe en el último año. Al oír aquello, hubo desbandada general de la feligresía movidos por el miedo, aunque poco a poco empezaron a llegar los primeros penitentes confesando sus culpas y suplicando perdón. Tres días ocupó a los escribanos confeccionar la lista de inculpados, y una semana más para dilucidar las penas correspondientes. Nos aconsejaron que en este tiempo no nos alejáramos del convento donde estábamos alojados, pues era frecuente que el odio del pueblo se volviera contra los acompañantes del Santo Oficio, y así evitábamos venganzas como ocurrió con mi antecesor en el cargo; de esta forma estábamos prestos para actuar si éramos llamados. Diría yo que en esta ocasión fue más el ruido que las nueces. El tribunal impuso unas multas no muy severas a los reincidentes, y unas centenas de azotes a los blasfemos que apliqué siguiendo el consejo de Calixto: sujetando las correas a un mango de madera; no se dieron casos de herejía, sodomía o brujería, lo que hizo que la cosa no pasara a mayores. Entre los propios de Estella se corrió la voz de que nadie debía denunciar a su vecino so pena de una paliza y quemarle la casa. Esto lo supimos después, claro está, consiguiendo levantar un muro de silencio que tan sólo dio paso a faltas de confesionario tales como haber comido carne en cuaresma o fornicado con mujer ajena... Llevábamos dos semanas largas en Estella cuando llegó un tal Fermín López acusando al encargado de la almoneda y préstamos del concejo —un cristiano nuevo— de que era converso sólo a medias, ya que seguía celebrando los sábados con buenas ropas, ricos manjares, etcétera. Mandó el inquisidor comparecer a este Fermín pues tenía sospecha de que era una falsa acusación y le hizo jurar que decía verdad. En semejante trance, fueron a buscarme y me dijeron que le enseñara las correas para azotarle si cometía perjurio, pues era notorio que Jeremías Sanz, que así se llamaba el converso, era buen cristiano y cumplía con las leyes de la Iglesia. Jeremías solicitó que se le hiciera una demanda de jactancias ante el tribunal para probar su inocencia y la mala fe del denunciante. En efecto, se supo después que el tal Fermín le había acusado en falso para vengarse de él por no quererle prestar de barato unos dineros que le pidiera tiempo atrás, y que por eso había levantado la calumnia. Se le hizo juicio sumarísimo en el que reconoció la culpa, por lo que fue condenado a cien azotes y confiscación parcial de bienes. Castigo ejemplar que el pueblo encontró muy justo. Aún nos demoramos una semana más en Estella resolviendo casos de poca monta; y como venían los fríos del invierno y era tiempo de recogerse, decidió don Juan volver a Logroño dando por bueno el Edicto predicado. Es decir: el primero en este mi nuevo menester. Y cuando dispuso el señor inquisidor tomamos las caballerías y en tres jornadas nos plantamos de vuelta a casa desandando el camino de ida. Ardía en deseos de encontrarme con Calixto para decirle un par de cosas… ¹ Se decía así por ser doce (como los Apóstoles) los cartuchos de pólvora que llevaban los soldados colgando del pecho. © Pedro Sanz Lallana

4.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana |