|

6.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana

Capítulo 6º Alcaide de las secretas

Una mañana, a poco de mi vuelta de Nájera, justo a las puertas del palacio inquisitorial, me tropecé con Calixto que me dijo nada más verme: —Dichosos los ojos, señor Correas, que no habéis hecho más que llegar y ya me he enterado de que os reclaman las altas instancias: bien se nota que zangoloteáis con provecho las haldas inquisidoras… Me quedé sorprendido por saludo tan desairado siendo que hacía más de dos meses que no nos veíamos. —¡Voto a Judas, señor Calixto, que ni tiempo dan a uno para cumplir con los amigos!, ¿se puede saber a qué viene semejante atropello? —Tengo entendido que os andan buscando los de arriba —me dijo señalando el piso superior de la audiencia—; por lo demás, se me da una higa que os busquen o no; —luego, mirándome fijamente con sus ojos de batracio me preguntó—: ¿no habréis hecho nada inconveniente en los días que habéis estado fuera? —¿Qué queréis decir? —protesté indignado. —Pues eso: que no os habréis pasado de la raya... —¿Yo? —le dije con sorpresa. Allí nos encontró don Ferrando discutiendo como dos cotorreras capuchinas¹, el cual sin más preámbulos me ordenó —según me había prevenido Calixto— que me presentara al día siguiente ante la autoridad eclesiástica pues se trataba de un negocio de gran importancia que en ese momento no me podía desvelar: —Señor Larrea, mañana pásese vuestra merced por la secretaría del tribunal a las diez en punto. Allí le esperará don Alonso y le dirá lo que haya de ser: no lo olvide. Traiga ropas nuevas y manos limpias... —me dijo con la sequedad propia de su carácter atrabiliario. Acto seguido, hizo ademán de marcharse pero se volvió bruscamente como si olvidara un detalle—: ¿es cierto que vuestra merced sabe latín? No le respondí a la pregunta, aturdido como estaba por semejante asalto en plena calle. —¿Dice vuestra reverencia que acuda ante el señor inquisidor con las “manos limpias”? —añadí sin salir de mi estupor. —Exactamente —me respondió cortante. —¡Santo Cristo!, ¿para qué cosa, si puede saberse, don Ferrando? El secretario debió notar que se me descomponía la cara y sonrió con una mueca majadera. La sola idea de tener que presentarme ante el Santo Oficio me imponía un temor razonable, máxime que no sabía si me llamaba don Alonso de Salazar, al que conocía de la última salida por las tierras de Nájera, o don Alonso Becerra el severo, que tenía fama de no conocer ni a su propia madre... —¿Por qué se os ha demudado el rostro, caballero? —me dijo mordaz—, ¿es que teméis algo de los reverendísimos señores?, je, je, je. Lo peor de este encuentro —calculé con disgusto— no era el susto que se me había metido en el cuerpo, sino aquella risa burlona del secretario que coincidía más o menos con la de Calixto... “Manos limpias” me había insinuado el muy cretino y eso, para un cristiano viejo como yo, era algo más que un insulto si trataba de poner en duda mi buena fama. Pero me armé de valor y le respondí con resolución: —No señor; no es el temor de lo que haya podido hacer mal o bien, que Dios es testigo de que tengo la conciencia tranquila, sino el ignorar para qué se me quiere. El secretario levantó los ojos al cielo como haciendo acopio de paciencia y me dijo fríamente: —Cuando vayáis, ya se os notificará el motivo; y perded todo cuidado, ¡por Dios!, que su reverendísima es persona muy bondadosa, ya lo conocéis bien... —No tanto como yo quisiera —respondí tratando de ser sarcástico—, pero descuide vuestra merced, que no faltaré. Calixto me miraba atónito; su cerebro verrugoso empezaba a ver con sorpresa la imagen inédita de alguien que era capaz de responder a don Ferrando sin que le temblara la voz. Lo cierto es que yo trataba de revestirme con una coraza de indiferencia frente a aquella amenaza que había hecho saltar todas mis alarmas, aunque tal vez me estaba preocupando en exceso, y en el mejor de los casos podría tratarse de don Alonso de Salazar, el inquisidor nuevo, canónigo y bonachón, que quería premiar mis servicios prestados por los días pasados en su compañía...; el que me inquietaba era el otro don Alonso, el principal, cacereño, de ojos acerados y tez cetrina que ceceaba una cosa mala al hablar. —¿Me gustaría saber de qué don Alonso se trata, reverendo señor? —le pregunté a voces cuando él ya había iniciado el descenso de la escalera. Calixto me dio un codazo en las costillas indicándome que había traspasado con mi pregunta indiscreta la barrera de la cortesía que se debe a un superior. Don Ferrando volvió sobre sus pasos como si le hubiera picado un áspid: —¡Por el Santísimo Sacramento del altar! —ascendió a grandes zancadas los seis escalones que nos separaban—: ¿cómo os atrevéis? —me dijo escupiendo salivillas—. ¡El de Salazar, el burgalés!, ¿quién diablos iba a ser?; ya os he dicho que se os comunicará todo a su debido tiempo —parecía quererme devorar con los ojos; pero algo debió frenar su furia porque cambió el gesto súbitamente: tal vez cayó en la cuenta de que yo en breve sería una autoridad en la institución y tenía que tratarme con mayor respeto—: perdonad mi enojo, caballero, a veces no puedo contenerme, pero bien sabe Dios que hago esfuerzos para... —de pronto se llevó la mano a la boca como queriendo recordar algo que tenía pendiente—, no habéis respondido a mi pregunta anterior: ¿vos sabéis latín, verdad? —Sí, sí —reconocí más calmado—, conozco los rudimentos de la lengua latina: aunque no con tanta solvencia como vuestra merced, don Ferrando —el reverendo me sonrió halagado—, es una de las pocas cosas buenas que guardo de mi infancia... Tras aquella aclaración, el secretario del tribunal asintió con una leve inclinación de cabeza, se caló el solideo rojo que había mantenido plegado en la mano, dio media vuelta y comenzó a descender las escaleras con gesto taciturno. De pronto se volvió para decirme como si fuera una amenaza: —Pues tendréis que leeros el Malleus Maleficarum, don Pedro... Y se alejó definitivamente perdiéndose por una de las callejuelas que bordeaban la plaza embozado en su manteo ribeteado de grana. Calixto, testigo mudo del encuentro, me dijo como saliendo de un encierro: —A fe mía que mucho habéis cambiado en los últimos tiempos, señor Correas: hoy he aprendido la lección de mi vida, y es que uno nunca llega a conocer del todo a otra persona por mucho que se esfuerce en hacerlo; por cierto, os ha llamado “don Pedro”, ¿verdad?; ¡pues eso es mucho llamar venido de ese cuervo! —A este don Ferrando no hay quien lo entienda —le dije mientras le golpeaba amistosamente en el hombro. —Ojo con él, “don Pedro” —me respondió con sorna—, que es un lobo disfrazado de cordero. Si a mí me llega a decir que no tengo las “manos limpias”, lo rajo, ¡como hay Dios! Miré con sorpresa a mi amigo: —Hoy andamos todos con los cuchillos muy prestos, señor Calixto —le dije para tranquilizarle porque su indignación iba en aumento—: entiendo que ha querido decir que vaya limpio, aseado, no que sea un converso. Tampoco yo le hubiera tolerado un insulto de ese tipo a mi honra. Ambos sabemos que somos cristianos viejos, lindos, como dicen los de la farándula —añadí tratando de hacer una gracia para quitar hierro al asunto—. ¿Y no se imagina vuestra merced para qué me querrá don Alonso? —Ahora que recuerdo, el otro día me dijo don Luis, aquel que una vez te llamó Correas —me aclaró Calixto—, que iba a haber renuevo en las Secretas; puede que sea por ese motivo, pero yo no sé nada en firme. Tanto Calixto como don Ferrando, aunque decían no saber nada, estaban insinuando que me iban a nombrar Alcaide de las Cárceles Secretas²: un gran honor, sin duda, en sustitución del actual titular, don Luis de Castrejana, hombre ya mayor para estos menesteres, que andaba achacoso y con la salud desmejorada, confirmándose la mala impresión que me causó su aspecto cuando le vi por primera vez en las mazmorras antes de partir para Estella. De nuevo salía a relucir el famoso Malleus Maleficarum de mis pecados. —Por eso quería saber si vuestra merced entendía los latines —señaló Calixto—: para que se vaya leyendo el libro de los Inquisidores y autoridades del Oficio. Sentado en el poyo de piedra que había junto a la entrada, me vinieron a las mientes aquellas palabras proféticas de don Cosme que siendo niño me decía: —Aprende, gozquezuelo; estudia, no quieras ser un asno como tus amigos, que sin estudios no llegarás a ser hombre de provecho y el latín es la piedra angular de todo conocimiento; quienquiera que se precie de ser caballero honrado tiene que saber latín; y tú estás en el buen camino, jovenzuelo. Venga, traduce estos versos... Y vive Dios que era bien cierto todo lo que me decía el dómine en aquellos días adolescentes, ahora lo comprendo. A veces añadía sentencioso blandiendo las Catilinarias que tenía en la mano: —Porque has de tener en cuenta, amigo Pedro, que ars longa, vita brevis, ¿comprendes? Yo le respondía en una compungida confusión: —No señor; no entiendo nada. —Bueno, pues es igual: traduce. De vuelta a casa se me fue caldeando el corazón. Cuando llegué, encontré a mi mujer trajinando en el corral con las gallinas. —Oye, Catalina, ¿quieres oír una buena nueva de verdad? —le dije nada más verla. Ella se volvió hacia mí sosteniendo media docena de huevos en las manos que acababa de recoger en los nidales. —¿Qué? ¿Otra sorpresa? ¿No será que vas a dejar el oficio? —No, mujer. Pierde ya ese temor. Escúchame bien: me ha dicho el secretario del inquisidor que me van a nombrar Alcaide de las... Catalina no me dejó terminar la frase; soltó los huevos que tenía en las manos y comenzó a dar saltos de alegría haciendo una tortilla en el duro suelo: media docena de huevos bien valía la pena ser pisoteada a cambio de tan excelente noticia. Enseguida empezó a hacer planes de potentada imaginando cosas tales como que deberíamos comprar una casa nueva, que había que buscar criados, tener caballerizas, mozos de cuadra..., y todo lo propio de un hidalgo, honra a la que sería inmediatamente elevado por los honorables de la ciudad; ella usaría finas telas de Holanda, terciopelos y tafetanes..., nada de sayas o ropas plebeyas, porque pensaba que habíamos pasado de villanos a hidalgos en un santiamén por virtud y gracia del Santo Oficio, y que debíamos mantener el decoro que nos correspondía como nuevos ricos. —¡Viva la Inquisición! —se puso a gritar como una loca dando unas voces que se oían a dos tiros de arcabuz. La verdad es que no era para tanto, pero la pobre también tenía derecho a soñar pensando que iba a salir definitivamente de la pobreza. Yo me reía para mis adentros al ver cómo le brillaban los ojillos mientras hablaba y hablaba sin parar...; luego dije para mi coleto: «Mudanzas de la fortuna que, a veces, aunque sean las menos, muda para bien». Todos se holgaron muy mucho con mi ascenso, y cuando se corrió la noticia por el barrio enseguida acudieron algunos vecinos para darme los parabienes y felicitaciones correspondientes, con lo que pronto se organizó una pequeña fiesta frente a mi casa que se vio completada con la venida de mi suegro Demetrio, que llegó casualmente aquel día con unos azumbres de su cosecha, vino que pronto empezamos a trasegar con la algazara consiguiente. Gracias a Dios, con la noche llegó la calma, la paz al espíritu. Mañana iba a ser un gran día.

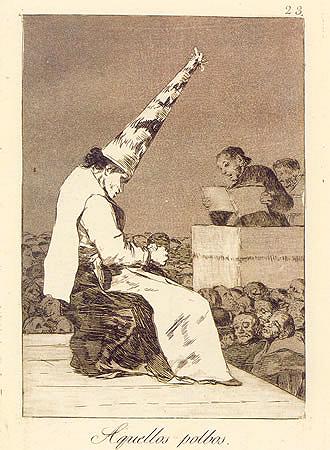

¹ Expresión popular que se aplicaba a mujeres casquivanas o de vida alegre. ² Las cárceles del Santo Oficio se llamaban secretas porque en ellas se guardaban los presos acusados de actividades contra la religión de forma casi incomunicada, a veces sin juicio y por una simple denuncia o sospecha. Al preso que salía de ellas se le obligaba, bajo pena de volver a la cárcel, a no revelar nada de lo que se hacía en ellas, de esta forma se mantenía ese temor secreto hacia todo lo inquisitorial. © Pedro Sanz Lallana

6.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana |