|

3.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana

Capítulo 3º De mi condición y oficio de verdugo

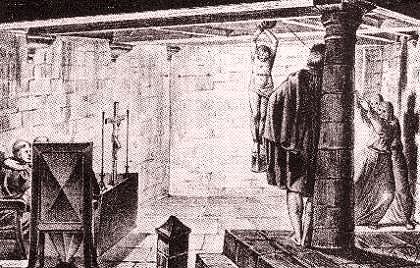

Sin duda fue el año de 1596 el que trajo mejor fortuna a mi casa y se debió, en parte, a que corrían malos tiempos para la Religión, dicho sea con todo respeto. La Suprema ¹ andaba como desbocada a la caza de herejes y eran muchos los llevados ante los tribunales con acusaciones de blasfemos, bígamos, judaizantes y luteranos, aunque en nuestros dominios también se conocieron no pocos casos de brujería. Como ya he contado a vuestras mercedes, me llegué a las casas del Santo Oficio en busca de empleo siguiendo los consejos de mi suegro. Su palabra y la carta de don Cosme fueron razones suficientes ante el tribunal calificador para que me concedieran la plaza de verdugo que solicitaba. Ellos me preguntaron: —Diga su nombre. —Pedro Larrea de Ayuso. El escribano tomó nota. —¿Dónde vive? —Aquí, en la ciudad de Logroño; provisionalmente acogido en la posada del Tío Lumbreras, al otro lado del río, junto al cementerio. El reverendo Gutiérrez, un avieso clérigo del tribunal, notario de secuestros, me cortó tajante señalándome con su dedo inquisidor: —Mal lugar es ése para un buen cristiano, señor mío; lo digo por la reputación que tiene de acoger a mujeres de vida desairada... —Tal vez —me atreví a responder con toda humildad—, pero no es la reputación lo que me obliga a vivir en esa cueva, sino la necesidad absoluta de poner bajo techo a mi familia, que bien sabe Dios... —No mezcle a Dios en ese negocio —me interrumpió agriamente; y luego, como sorprendido—: o sea, que usted está casado. —Sí señor. Éste es el pliego de arras con los nombres de mi mujer e hijos. Les mostré un documento que me había proporcionado el cura de Fuenmayor en el que se certificaba mi boda y la fe de bautismos. —Eso nos facilita mucho las cosas, señor mío —insistió el reverendo Gutiérrez—. ¿Sois por ventura cristiano viejo? Éste era el momento que estaba esperando para hacer valer los buenos oficios de don Cosme y la magnífica reputación que tenía mi suegro entre las autoridades del Santo Oficio de Logroño. Entregué la carta que llevaba guardada en una especie de cartapacio a los del tribunal, que inmediatamente se pusieron a leerla con avidez. En sus gestos pude adivinar que daban por bueno lo que allí se decía. Esto me dio valor para aclararles: —Lo soy, como pueden ver sus ilustrísimas y, además, tengo por suegro a Demetrio de Fuenmayor, familiar notable. Cuando oyeron el nombre de mi suegro, levantaron la vista de la carta y clavaron sus ojos en mí: ojos pequeños, acerados como leznas que lo penetraban todo, habituados a escudriñar conciencias ajenas; curiosamente noté que de pronto mudaban la severidad del principio para tornarse en zalamería. A partir de este punto el interrogatorio se hizo blando, casi complaciente: —Diga si sabe leer y escribir el postulante... —se dirigió a mí don Ferrando, notario general del tribunal de Logroño, haciendo un gesto ampuloso con la mano—: advierta, señor Pedro, que ésta no es cosa obligatoria, aunque bueno sería que algún miembro del brazo secular supiera leer por si ha de hacerlo con algún acta de los reverendísimos inquisidores o calificadores. ¿Nos comprende, verdad? —Sé leer y escribir, señor; además conozco el Miserere y el Tedéum que cantaba en la iglesia los días de Oficios, las oraciones de la misa, los rudimentos de la lengua latina y otro tanto de Gramática Castellana que me enseñó el dómine de mi pueblo al que Dios tenga en su gloria. —¡Excelente, excelente! —exclamó don Ferrando—. Ya se echa de ver que sois letrado porque habláis muy bien. Je, je, je... —y dejó caer de sus labios una beatífica sonrisa absolutamente falsa. Recuperó la seriedad y me preguntó—: ¿Ha leído por casualidad el Malleus Maleficarum? Me quedé sorprendido por aquel nombre que me sonaba a jerigonza clerical y ni por asomo alcanzaba a imaginar lo que pudiera significar. —No, sus ilustrísimas; bien sabe Dios que desconozco el tal Malleus, porque hasta ahora he sido pastor y vinatero. Lo que sí he leído con verdadero deleite han sido unas páginas del Amadís y la vida del Lazarillo que tenía mi dueño de Fuenmayor, porque yo no poseo dineros suficientes para comprar libros, ni días de ocio que ocupar con la lectura de tratados o romances... Los del tribunal rieron de buena gana mi ocurrencia, sobre todo al comprobar la ignorancia que delataba en punto a brujería, pues el Malleus citado no era sino un compendio o tratado sobre las artes diabólicas de los discípulos de Belcebú, de sus pompas y sus obras, y de cómo combatirlas eficazmente mediante el fuego y el tormento; llegados a este punto, como vieran que era hombre de bien, pariente de un familiar famoso y más letrado que el resto, bastó para que el secretario principal, don Ferrando Molinero, me dijera con tono adulador: —Señor don Pedro, vemos que reunís las cualidades exigidas para cumplir con el empleo que solicitáis, por eso os ofrecemos que paséis a formar parte del brazo secular de la Santa Inquisición con todos los beneficios, privilegios y remuneraciones que se le otorgan. Acercaos. Me aproximé con torpe azoramiento al estrado donde estaban sentados los reverendos señores del tribunal; don Ferrando, con gesto de apremio, pidió al escribano que me entregara el pliego en el que constaba mi nombramiento con los sellos y firmas correspondientes. A continuación me aleccionó muy juiciosamente sobre las ventajas de mi nueva situación por ser miembro de tan santo estamento e, ipso facto, quedé citado para el día siguiente en los calabozos inquisitoriales a fin de poner a prueba mis aptitudes para con el nuevo oficio. Cuando acabó el sermón, hice una reverencia doblándome hasta las rodillas y salí de la sala un poco aturdido por los acontecimientos, pero radiante de felicidad. A este mismo lugar había de volver —ahora lo recuerdo con cierta nostalgia— nueve años después por una razón muy parecida, aunque de mejor catadura. Ya en la calle, la vida me pareció muy distinta a como la veía antes: brillaba un sol espléndido, el Ebro semejaba una ancha cinta de plata, el aire olía como a campo en sementera y todo en mi derredor era contento... La alegría hizo que me nacieran alas en los pies y volara a la posada donde me esperaba la familia para darles la buena nueva. Llegué dando voces: —¡Catalina! ¡He conseguido el empleo! —exclamé nada más toparme con mi mujer en el patio trasero de la posada. Ella me miró con sorpresa y un punto de resignación: —¿Será para bien? A lo mejor nos apedrean en cuanto se corra la voz de que eres verdugo… —Que no, mujer; de momento podremos marchar de esta pocilga y comer caliente. Verás como nos cambia el pelo. Parece que se lo pensó mejor y con algo más de convencimiento exclamó llegándose a mis brazos: —¡Qué diablos, llevas razón: quebremos hoy un ojo a Satanás! Y nos abrazados sin reparar que las mozas de la posada nos observaban divertidas desde las ventanas ante semejante efusión de afecto. —Y luego hablarán de nosotras: unas llevamos la fama y otras cardan la lana... —escupió la más lenguaraz. Mis hijos se alegraron mucho con la noticia pues pensaban que por fin saldríamos de la pobreza, tendríamos casa propia y dejaríamos de una vez por todas aquella maldita posada de nuestros pecados, que era lo más parecido a una cueva de ladrones donde cada día se ilustraban con la desvergüenza de las criadas, el mal hablar de los mozos de cuadra y las procacidades de los pícaros que andaban de paso. Cuando me preguntó la mujer por los detalles del nuevo oficio, le dije que poco o nada sabía, salvo lo que conoce todo el mundo y se ve por las calles cuando hay pregones y Edictos; pero le aclaré que me habían citado para el día siguiente en los calabozos a fin de aprender los rudimentos de la tarea. A la hora de la comida vinieron las reflexiones, y el chico mayor me dijo que para él eso de ser hijo de boche no era ninguna fortuna pues suponía el estar marcado como hideputa para los restos, igual que un hereje con su sambenito. Y que si no había en la ciudad otros menesteres más dignos. Aun reconociendo íntimamente que no le faltaba razón, quise hacerle ver algunos aspectos del oficio que tal vez desconocía: —¿Y qué si te llaman hideputa? Piensa que si eres honrado importa poco el oficio que tengas, sino la voluntad que pones en desempeñarlo bien. Y por todos los diablos del mundo, que miraré de ser el mejor verdugo de la ciudad. Porque mi trabajo es como el de un cirujano que, aunque sea doloroso, ha de cortar los miembros enfermos para evitar que gangrenen el resto del cuerpo, ¿comprendes? Esto es lo que pasa con los herejes, a quienes el tribunal manda purificar para que no corrompan a los buenos creyentes. Y todo funciona de igual manera. Dime: ¿qué hacen nuestros tercios en Flandes, ésos que tú tanto admiras? ¿Acaso no luchan, mueren y matan por la Religión? ¡Cuánto más nosotros que tenemos que prevenirnos de los brujos, seres tan depravados que comen niños en sus aquelarres! Deberías sentirte orgulloso de que tu padre trabaje en tan noble oficio y olvidarte de los insultos y los hideputa que te digan por la calle. Y piensa en toda esa gente honrada a la que tenemos que defender de los malos hombres como hizo aquella Susana de Sevilla, que no dudó en acusar a su propio padre, un rico judío, de no querer abrazar la verdadera religión..., lo denunció y mandó a la hoguera: ¿quién es el malo: él o ella? —El muchacho me escuchaba en silencio—: ¿Acaso no sabías que las brujas son mujeres malvadas capaces de hacer caer pedrisco sobre una viña y arruinar a un buen cristiano por el mero hecho de serlo, como le ocurrió a tu abuelo, que por ser hombre del Santo Oficio alguna sorguiña le echó mal de ojo a sus tierras y le sobrevino una ruina tremenda? Pues éstos son los hechos cabales; ten en cuenta que hay gentes dadas al diablo que buscan dañar a los demás de la forma que sea: con polvos, ponzoñas, maldiciones... Pero ahí estamos nosotros, para poner coto a tales desmanes. Conseguí que acabáramos la comida en paz y el chico olvidara sus recelos; Catalina, mi mujer, me miraba con una pizca de compasión, lo que me dio en pensar que tal vez esto de ser verdugo no era tan atractivo como había supuesto en un principio... Empecé a frecuentar las mazmorras. Como a todo buen novicio, el verdugo más antiguo y encanallado del grupo fue el encargado de adoctrinarme sobre los detalles del oficio. Para comenzar con buen pie, Calixto, que así se llamaba el sujeto —del que llegaría a ser gran amigo—, me llevó directamente a la cámara de tormento: —Mire vuestra merced —me dijo—, aquí están las herramientas que solemos utilizar en nuestro trabajo. Esto es todo lo que hay. Como podéis observar tenemos una gran variedad de métodos y formas para que los más recalcitrantes encuentren en ellas el remedio eficaz a su falta de voluntad o de memoria. Y así no hay condenado, por desmemoriado que sea, que no recuerde todo lo que nosotros queremos que recuerde en cuanto se le aplica cualquiera de estas artes. Vea, vea vuestra merced. Quien así me hablaba era un verdugo viejo en apariencia, lleno de verrugas y con claros síntomas de ser buen amigo del vino pues tenía la cara azulada y gesto como de hereje, aunque jurara ser de limpia sangre. —Sí, ya he visto unos letreros a la entrada que hablan del tormento... —Ah, ¿pero vuestra merced sabe leer? —Como todo buen cristiano. Calixto me miró como si viera un espanto y me dijo con sorna: —A fe que me tengo por buen cristiano, pero... ¿leer yo?, ¿para qué quiere saber leer un boche ni meterse en jerigonzas latinas? Me basta con saber tensar bien las sogas y los garrotillos, que es lo que interesa a mi oficio. Lo demás son tonterías. ¿Conoce vuestra merced la garrucha y para qué sirve? Me quedé perplejo por la pregunta: —¿Garrucha? Confieso que no... —él rió con aire de superioridad pretendiendo demostrarme que en esto, como en otras muchas cosas, me llevaba gran aventaja. —Pues la garrucha, hermano mío... —el de la cara de hereje me agarró con una mano fuerte como cepo para lobos y me arrastró hasta el centro de una habitación abovedada en piedra, semejante a las antiguas mazmorras que solía haber en los castillos, sin ventanas y con fuertes muros de sillería. En los rincones se veían hachones de cera que servían para iluminar la estancia en caso de tener que trabajar hasta el alba. El hombre tomó un hierro en forma de tridente y con él me señaló la piedra clave de la bóveda empedrada—, mire usted: la garrucha es esa rueda que hay allá arriba, y sirve para colgar a los condenados teniéndolos como cerdo en matanza hasta que declaren, so pena de que se les descoyunten los huesos. A los más recalcitrantes se les deja caer de golpe para que se desgarren con su propio peso: la confesión entonces está asegurada; pero si el sujeto es flaco, le colgamos estos plomos en los pies para que el efecto sea el mismo que a los recios. Je, je, je, ¿qué os parece? Calixto hablaba de garruchas y herramientas de tortura como algo baladí, cotidiano; traté de aclararle un detalle: —Esto es lo que en Soria llamamos simple y llanamente polea... —le dije señalando al techo. —¡Y aquí también se puede decir, voto a Judas! Pero en nuestro oficio hablamos de garrucha, que es un nombre que viene de Arabia, creo. Mi maestro quería alardear de hombre erudito aunque fuera analfabeto, lo que le hacía caer en el ridículo. A medida que se explicaba, iba blandiendo el hierro delante de mi cara con cortes y jeribeques, que a punto estuvo de metérmelo por la boca. Yo andaba atento para esquivar el tridente que movía de forma azarosa y enseguida me di cuenta de que estos sórdidos muros rezumaban una penosa sensación de frío y soledad. Había oído decir que en temas de Inquisición «nunca ganarás la partida aunque sea Dios tu compañero», y siempre lo había tenido por exagerado; pero a la vista de lo que allí se escondía me parecía absolutamente cierto. No obstante, dado que iba a ser mi futuro oficio, disimulé lo más que pude dejando los temores para mi coleto. Me miró el de la cara de vino y me dijo: —Noto que se os está demudando la color... —Voto a Satanás —respondí reponiéndome—, que será de andar aquí encerrado entre estas cuatro paredes, pero ya me acostumbraré. —¡Válgame Dios, que sois delicado! Así no iréis a ninguna parte, señor mío. Y os voy a dar una advertencia: teneos de decir votos y porvidas delante de los inquisidores, que se os podría castigar severamente como le sucedió a un vecino de Haro que dijo: «Por vida de Belcebú, que se me da una higa la Inquisición», y sólo por ello fue castigado a pagar cincuenta de vellón y la consabida centena de azotes. Guardaos bien delante de esas bestias pardas... —¿Pardas o negras? ¿pregunté tratando de bromear con los colores de sus hábitos; Calixto no rió la burla, se limitó a mirarme con ojos de escéptico—: pues sí me tendré —le dije—, descuide vuestra merced. Desde luego, no me imaginaba que fueran tan severos los reverendos señores con los buenos cristianos. —Ya iréis aprendiendo con el tiempo, hermano Pedro, hasta que os curéis de espanto y se os quede el ánima tiesa como raspa de abadejo; después todo irá más a la pata la llana sin que se os ampolle la conciencia... Y así fuimos pasando la mañana entre pláticas y buenas razones, al tiempo que me mostraba las herramientas de tormento, sorprendiéndome Calixto a cada paso con historias y patrañas de su vida pasada. De repente oyó las campanadas que tocaban en una iglesia cercana y me dijo: —¡Por vida del Cebedeo! Ya podéis marchar, que es la hora de comer y eso yo no lo perdono aunque me lo pidiera el mismísimo señor inquisidor en persona. Id con Dios. Me quedé muy sorprendido de que me despidira tan desairadamente y le respondí: —Con Él quedad, caballero. Echó una gruesa llave a la puerta con ruido de herrajes y aldabas y cerró. Yo también me fui para mi casa con la ilusión un poco marchita y el corazón encogido: me vencían las dudas.

Cada día, a primera hora de la mañana, Calixto, gran madrugador, ya me esperaba para adoctrinarme. —A la paz de Dios, hermano Cle dije nada más llegar, y luego en un tono más confidencial—: me espanta este antro. —Ja, ja, ja, —se rió el hombre—, eso os pasa porque sois nuevo en la plaza. Dad tiempo al tiempo —me repitió su consabida fórmula— y comprobaréis que no resulta tan malo, señor Pedro. —¿Y vuestra merced cuántos años lleva en este oficio? —Veo que ya empezáis a interesaros por las cosas: no está mal. Pues yo tuve mi bautismo de fuego, nunca mejor dicho, en Calahorra va para diez años, mozo como vos y me estrené quemando unos herejes luteranos extranjeros. Y puedo deciros, voto a tal, que aquello del Auto de Fe todavía lo tengo aquí —señalaba dándose golpes en la frente—, que no lo acabo de olvidar por los alaridos, las blasfemias que decían en lengua extraña, el humo, el olor a carne quemada, en fin..., que parece olerme la ropa a chamusquina cada vez que lo recuerdo... —¡Diablos, diez años es tiempo más que suficiente para olvidarse de unos pobres quemados! —Eso mismo pensaba yo, pero no. No lo crea vuestra merced. Todavía los veo retorcerse entre las llamas y se me quedan ahí enredados en los ojos aunque intente apartarlos de mi pensamiento —permaneció suspenso unos segundos mientras se rascaba la barba; al cabo, reaccionó dando unos manotazos al aire espantando los malos recuerdos y añadió—: pero dejémonos de hogueras pasadas que hoy quiero enseñarle a vuestra merced cómo sacar una confesión de forma limpia, aunque el reo jure y perjure no saber nada; venga, venga por aquí y vea esto.

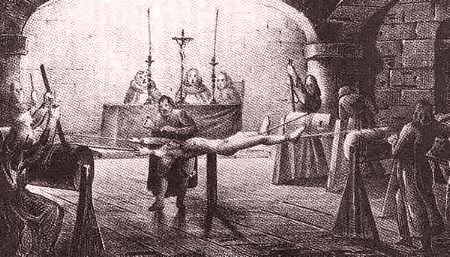

Calixto me señaló una mesa de madera muy sólida, larga, que ocupaba el lateral de la sala. Esta mesa estaba recorrida por unos cordeles que arrancaban de una especie de rueda dentada que había en la cabecera para poder tensarlos a voluntad, junto con unas gruesas correas de cuero que servían para sujetar el cuerpo de una persona echada a lo largo de ella. —Esto es el potro, ¿lo ve? A esta mesa con estos cordeles llamamos potro: ¿por qué?, pues porque cuando aprieta lo hace con la fuerza de un caballo... —me dijo alardeando de falsa erudición—. Y el manejo de todo ello es muy sencillo en apariencia, pues consiste en poner al reo desnudo sobre la tabla y atarlo con... —¿Ha dicho “desnudo” vuestra merced? —le interrumpí bruscamente. —Desnudo, sí señor: casi completamente desnudo —matizó—; ¡por vida de mi abuela!, que os extrañáis de todo. Quedé perplejo. —¿Y a las mujeres también se las desnuda? Clavó en mí sus ojos saltones, vidriosos y me dijo como indignado: —¡También!, porque si son brujas, ¿cómo diablos queréis que les veamos las marcas? —¿Las marcas? —a cada paso, cada comentario de Calixto me resultaba una increíble sorpresa—. ¿A qué marcas se refiere vuestra merced? Calixto estalló tal como estaba previsto: —¡A las que tienen las brujas en la piel: no me venga con semejantes ignorancias a estas horas, por amor de Dios, que eso lo saben hasta los niños de teta! —y se puso a hacer aspavientos en señal de impotencia—: así no hay quien pueda trabajar. Yo traté de tranquilizarle diciéndole que tuviera paciencia conmigo porque eran muchas cosas las que estaba aprendiendo en muy poco tiempo, que pensara cuando él fue novicio que también sería ignorante, etcétera, y que yo venía de un pequeño pueblo de la montaña soriana donde las brujas no existían más que en los cuentos. Estas buenas razones hicieron que serenase un poco el ánimo y volviera la calma, lo que aproveché para preguntarle algo que me resultaba verdaderamente extraño: —Pero, explíqueme, señor Calixto: —quién desnuda a las mujeres para ponerlas en el potro?, ¿hay alguno que se ocupa de ello? Calixto me miró con aquellos ojos de sapo que tenía como dándome a entender que había llegado demasiado lejos con aquella pregunta, y que si la hacía era porque resultaba ser tan depravado como él, o más, al imaginar semejantes obscenidades en un lugar tan respetable. Pero la verdad es que no podía creer que anduvieran por las cárceles de la Inquisición mujeres tal como su madre las parió. Me agarró con su zarpa de oso y dándome un codazo en las costillas me dijo: —¡Ah, puto jayán, ya veo de qué pie cojea vuestra merced! No..., no os hagáis ilusiones..., que ya hay quien se encarga de desnudarlas. Irás al infierno con todas ellas por cabrón… Y no van desnudas por la casa como decís, no; pero claro —me hizo un guiño cómplice—, aunque les tapen las vergüenzas con un paño, nosotros nos encargamos de dejárselas al aire de un simple manotazo, ja, ja, ja —y se puso a reír como un poseso—, siempre que los reverendos no nos vean, claro está. Pero olvidaos de esas guarrerías y permitid que os explique cómo se hace este tormento, que es lo interesante y para lo que estamos aquí. Digo que primero se las desnuda; luego se las ata de pies y manos con estas cuerdas y correas, y a una orden del inquisidor se va dando mancuerda con buen pulso para que aprieten y abran las carnes; cuando sienten el dolor, la confesión está asegurada, no falla. Pero si no lo hacéis con tiento podéis desmembrar al reo y ocasionarle la muerte, lo que puede traeros malas consecuencias, incluso que se os acuse de asesino... Reaccioné como si me hubieran pinchado: —¿Asesino? ¿Cómo se puede acusar de asesino a un verdugo que cumple con su oficio? No lo entiendo... —Ni yo tampoco —me respondió abriendo de par en par los brazos—, aunque se han dado casos de oficiales muy malvados... Traté de razonarle: —Pero los reos siempre saldrán con los huesos quebrados del potro... Calixto volvió a soltar la risa floja como si hubiera dicho una gracia: —Desde luego, eso depende de ellos...; una vez oí a un inquisidor que decía: «si en el tormento muere alguno o fuere lisiado, que sea culpa del reo y no del verdugo por no haber querido decir la verdad...», ¿lo ve?, eso mismo pienso yo; y lo de las mujeres desnudas, no se lo digáis a nadie —Calixto bajó la voz—, pero algunos de los nuestros han hecho con ellas verdaderas bestialidades, es decir: todas esas guarrerías que estabais pensando antes... Yo protesté de que se metiera con mis pensamientos y los ensuciara: —Voto a Judas que yo no pensaba sino... —Bah, bah, bah..., tonterías —me dijo él dándome unos golpes en la espalda—; sí, señor Pedro, se han dado casos de verdugos que han fornicado con las mujeres cuando estaban atadas en el tormento, y de frailes bujarrones que se aprovechaban de los niños presos en los calabozos..., pero eso se oculta mucho, porque ya sabéis que está muy penado el delito nefando y podrían acusaros de falso testimonio en caso de que pensarais denunciarlo... De todo ha habido entre estos muros que tanto os agobian, y con razón; a uno que hallaron culpable de violar salvajemente a una niña que estaba detenida en los calabozos le desterraron de por vida a las minas de Almadén, donde dicen que murió de locura y sufrimientos, hará unos quince años; ya ve vuestra merced lo que pasa cuando no se tiene la cabeza en su sitio... Quedé espantado por las confesiones de Calixto; todo ello no hacía sino confirmar lo que yo andaba pensando: que, ciertamente, todo aquello era de una inmisericordia extrema. Él debió notármelo en la cara y me dijo: —Venid, venid, que os voy a enseñar otra cosa más interesante para que se os quite el susto del cuerpo. Entonces me llevó al otro extremo de la sala donde había una sarta de herramientas de hierro colgadas de la pared, todas muy bien ordenadas y con trazas de haber sido usadas. Entre ellas destacaban unas enormes tenazas semejantes a las que se utilizaban en las ferrerías para herrar caballos. Le pregunté: —¿Y estos otros hierros? Calixto tomó las tenazas en la mano: —Estos hierros sirven, como todo lo que hay aquí, para el tormento. Y éstas tan recias —hizo sonar las tenazas delante de mi cara— son de gran utilidad para nuestro oficio. En cambio, las argollas las usamos para agarrotar y romper el cuello a los que piden misericordia antes de morir en la hoguera; es un gesto de piedad previo a la quema: como ya están muertos, evitamos el tener que oír sus lamentos, je, je, je —Calixto se reía con cara abotargada de verrugas y bolsas violáceas—. Por cierto, hablábamos de las señales que suelen llevar las brujas en el cuerpo, ¿verdad?; ¿sabe vuestra merced en qué se le nota, nada más verla, a una mujer si es bruja o no? —me preguntó de sopetón entornando sus ojos de batracio. —No, pardiez, que me parece mucha temeridad decir que una mujer es bruja con sólo verla. —No, no lo crea vuestra merced —me interrumpió negando con rotundidez—, que se les ve rápidamente en desnudándolas y dejándolas como su madre las parió. Por eso las ponemos en cueros —y se enredó en una sarta de carcajadas entrecortadas al ver mi cara de sorpresa. —¿En la desnudez se les nota la brujería? —insistí afirmando mi absoluta incredulidad ante tamaña exageración—. ¡Santo Cristo, nunca me lo hubiera podido imaginar! —No, hombre de Dios. Las desnudamos porque así se ven claramente las marcas que deja Satanás sobre el cuerpo de las brujas con las uñas y la lengua cuando las toma por esposas en los aquelarres. Y os voy a decir una cosa muy secreta... —Calixto cerró los ojos y me susurró al oído—, la marca que mejor esconden esas putas es la que llevan debajo del pelo que les cubre las vergüenzas, y nuestro trabajo consiste en arrancárselo para que la señal aparezca a la vista, que es la prueba más clara de que son brujas de verdad, ¿comprende vuestra merced? Para eso utilizamos las tenazas... Confieso que me quedé de un aire: —¿Pero, señor Calixto, tenazas para arrancar el pelo? A fe que me espantáis. Creo que sería mejor emplear unas tijeras... —¡Pues no sois vos harto melindroso con esas hijas de Satanás! —me respondió con un gesto de desprecio. —Lo digo para que se vea mejor la señal...; pienso que quedará más clara la marca si cortáis el pelo con unas tijeras que si desolláis a tirones con las tenazas a esas pobres desgraciadas que a lo mejor son inocentes. —Un verdugo, hermano mío, ha de ser duro con esa clase de alimañas... —me dijo tajante—. Ésa es la primera razón de nuestro oficio. Y cortó la conversación con gesto destemplado. El estómago se me iba encogiendo a medida que me adentraba en este mundo oscuro y cruel, inquietante como un mal sueño. —Señor Calixto —le dije, acobardado—, aunque sé que os repugna, os agradecería mucho que disimularais mis miedos... —No os preocupéis —me hizo un gesto de confianza dando una palmada en el hombro—, que eso les pasa a casi todos los nuevos como vos, que como no conocen este oficio por de dentro, pues no lo aprecian —Calixto sonrió—. Ya veo que seguimos sin recobrar la color..., y para que se os haga más liviano el trago, os voy a dar algo a fin de que vayáis cogiendo práctica: una cosa que no tiene ningún riesgo, que es distraída y que me agradeceréis más adelante. Tomad esto, que no hay nada mejor para atar de pies y manos a un sospechoso que unas buenas correas... Mirad: se hace así..., y así... —Calixto empezó a manipularlas haciendo lazos y nudos correrizos con la agilidad de un experto; luego me las tendió diciendo—: ¿Ha quedado claro?, pues ya podéis empezar a practicar.

Y me entregó un manojo de correas de cuero largas como de una vara ² y finas como cordeles, que tenían la virtud de que si se mojaban un poco hacían imposible el poder desatar los nudos. —Tenedlas bien sobadas y dispuestas para cuando sea menester, que son muy útiles para todo y, en caso de necesidad, atándolas a un mango de madera se puede hacer un látigo fino, resistente y muy heridor... —Gracias, señor Calixto —le dije—, no sé cómo me voy a apañar cuando me toque actuar con algún reo. —Tranquilo, que es muy fácil. Y venga: id practicando que es hora de comer y tengo que cerrar. Calixto me empujó hacia la salida al oír las campanadas de mediodía que nos llamaban a colación. Echó la llave como de costumbre y se despidió hasta el día siguiente porque, me dijo, aquella tarde tenía que acompañar al alguacil Sotomayor en una pesquisa contra un vecino de Clavijo: —Con Dios, y no dejéis de hacer lo que os he dicho. Me detuve un momento para releer el cartelón que adornaba el dintel de la puerta principal, aquel que Calixto ignoraba por no saber leer:

Y un poco más abajo, en latín:

Hacía pocos días que habíamos abandonado la posada del Tío Lumbreras, la que estaba junto al cementerio, y alquilado una casita en la parroquia de Santa María de la Redonda con la idea de fijar allí nuestra residencia, en un extremo de la calle Ferrerías, junto a las murallas, donde pensamos que podríamos pasar desapercibidos. La casa estaba medio derruida, pero con los primeros sueldos, la ayuda de mi suegro Demetrio y los muchachos podríamos levantarla y hacerla habitable arrimando piedras y barro. No era un palacio, ciertamente, pero resultaba mucho más acogedora que la cueva del Tío Lumbreras, sobre todo porque tenía un hermoso jardín a las puertas donde crecían rosas y parras. Era una casita pobre pero llena de sol. Nada más llegar, y para alejar los malos pensamientos, me apliqué a llevar a la práctica lo de poner las correas a punto. Le dije a mi mujer que me trajera sebo, aceite y cera; calenté las tres cosas en un cuenco y al cabo de un rato tenía preparado un ungüento que me enseñó a hacer un viejo pastor de cuando anduve con el ganado por la Sierra de Urbión, que me dijo era bueno para proteger las polainas y lo llamaba “cerato”: tenía la virtud de ablandar el cuero y curar las manos cuarteadas por el frío dejando la piel fina, lustrosa y sin grietas. Empecé a darles a las correas unas cuantas manos del ungüento aquel para que se pusieran suaves como badanas tal como mi maestro me había pedido, y demostrarle de esta manera que tenía interés por el oficio a pesar de mis prevenciones. Mi mujer que me vio tan atareado, me dijo: —Deja ya eso y ponte a la mesa... Al día siguiente me preguntó Calixto en tono irónico nada más verme: —¿Cómo van esas correas, señor Pedro? Yo le respondí con toda la candidez del mundo: —Muy bien, creo que ya las tengo a punto, señor Calixto: se las mostraré para que vea que no miento. —Buen trabajo —me dijo, burlón—, sí señor. Pues nada, nada, a seguir sobando... Y se le dibujó una media sonrisa triste en su cara de sapo. Como este diálogo empezó a repetirse día sí y día también en cuanto me ponía sus ojos encima, enseguida caí en la cuenta de que se trataba de una broma, pues los más viejos del oficio, es decir, los más osados, enseguida empezaron a llamarme Pedro el Correas a razón de la pregunta de marras que cada mañana me hacía Calixto. De manera que correas por aquí, correas por allá, me quedé con este apodo hasta el día de hoy, que al principio llevaba con mal talante por ser novato y tener mi orgullo intacto; ahora, con los años, hasta me resulta gracioso el recordarlo. ¡Qué tiempos!

¹ En 1488 se creó el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que era el máximo órgano de gobierno eclesiástico cuyo poder sólo dependía del rey. Popularmente se le conocía como La Suprema. ² La vara castellana tenía una longitud de 835 mm. ³ El tormento sirve para averiguar la verdad. © Pedro Sanz Lallana

3.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana |

||