|

8.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana

Capítulo 8º El Cuaderno del Alcaide

Don Alonso Becerra Holguín, inquisidor mayor del tribunal de Logroño, hombre con fama de atrabiliario, gesto áspero y rictus amargo, solía decir para su descargo a quien le quisiera escuchar: «no soy mejor ni peor que mis cofrades de oficio, aunque vuestras mercedes piensen lo contrario: tan sólo trato de cumplir con celo exquisito mis deberes pastorales y mantener aparejada la máquina de este santo tribunal», del que dependían, por cierto, las cárceles secretas cuyas llaves acababan de poner en mis manos. Por eso se tomó la molestia de redactar muy por menudo en un Cuaderno las obligaciones que conllevaba el cargo, inspiradas en las famosas Instrucciones que enviara en su día don Fernando de Valdés, el que fuera presidente de la Chancillería de Valladolid, del Consejo de Castilla y del Reino e Inquisidor General, obstinado enemigo de sus enemigos, a propósito de publicar su Índice de Libros prohibidos, del que no se libró ni el famoso Lazarillo de Tormes. El Cuaderno de don Alonso me había sido entregado, para entendernos, como si se tratara de una pragmática real de obligado cumplimiento. La noche la había pasado entre pesadillas y desvelos. Catalina me dejó dormir hasta bien entrada la mañana porque me suponía cansado de tanta celebración y parabienes: —¿No tienes que acudir a palacio? —me preguntó casi a la hora del Ángelus. —No, hoy no; es mi día de asueto —le dije. Aquella expresión “ir a palacio” me sonaba de perlas porque halagaba mi vanidad y me hacía recordar que yo era alguien importante en el núcleo de poder de la ciudad; estar cerca del poder eclesiástico en aquellos días de la España clerical y oscura era un salvoconducto para vivir sin temor; con el tiempo llegaría a resultarme cosa familiar. No es que en Logroño hubiera corte, ¡ni falta que nos hacía, vive Dios!, para lindos y camuesos ya teníamos bastante con los que frecuentaban la del tercer Felipe en Madrid; en este caso se trataba del palacio inquisitorial. Recostado contra los almohadones de la cama tomé el Cuaderno que había dejado junto a la cabecera y me dispuse a leer algunos párrafos.

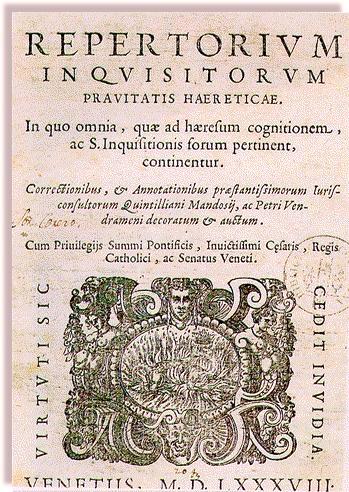

OBLIGACIONES DEL ALCAIDE DE LAS CÁRCELES SECRETAS DE LOGROÑO (por el R.S.I.M. D. Alonso Becerra Holguín) ? § Ante todo, el Alcaide será hombre piadoso, cristiano viejo de probada virtud, valer, letrado y haber pertenecido antes a algún cuerpo de este Santo Oficio. § No será mayor de cincuenta años, ni padecer defecto o enfermedad notables que le impidan desempañar eficazmente su ministerio. § Otrosí, cuidará de las prisiones y prisioneros con celo y dignidad, evitando cualquier desatino en las cosas y en las personas que ellas guardan. § Item más, su obligación principal será la de tener a buen recaudo los penados del Santo Oficio y a disposición de quien los requiera. Para ello, llevará un Libro que llamará Cuaderno del Alcaide en el que asentará el día y la hora en que entra cada preso, así como las ropas que trajere y todas las cosas que recibiere, aunque sean de comer, mirándolo todo detenidamente y tentándolo bien para que no lleve dentro algún aviso, dinero u otra cosa que pueda quebrantar su estancia como preso. § Tenga el Alcaide como libro de consulta el Malleus Maleficarum, en latín o traducido al castellano por persona autorizada, en especial el tratado en que se enseña cómo descubrir, examinar, interrogar y castigar a los miembros de la secta de los brujos para obtener sus confesiones. Así como los Libros, Actas e Instrucciones que vengan de los señores Inquisidores. § El Alcaide acudirá donde quiera que sea requerido por los miembros del Tribunal y cuidará de los presos que vayan con él poniendo guardas, cepos o vigías de forma que no puedan escapar. § Item, que ni la mujer del Alcaide, ni del Alguacil o Carcelero, hable con los presos que tiene a su guarda, ni con persona alguna de los que anden por las cárceles, salvo los que tuvieren el cargo de darles de comer o tormento. En esta circunstancia estriba que sean “secretas”. § Otrosí, que dentro de la cárcel de hombres no entren mujeres, y lo mismo en las cárceles de mujeres que no haya hombres pues podría perderse todo respeto a la santa institución y ser ocasión de pecado. § El Alcaide puede ayudar a los presos cuando no supieren escribir a asentar sus defensas, poniendo todo de la manera que el preso diga, sin añadir algo de propio o comentario ajeno que favorezca o estorbe la declaración del preso. § Otrosí, en las cárceles no se permitirá tener armas, caballos ni gallinas, pero sí cosas de comer con que alivien los gastos y necesidades los presos. § El Alcaide debe avisar cuando los presos estén enfermos para que los visite el físico, médico o sangrador, y velar por que el mal que padece no sea motivo de muerte. Advierta que ésta es una grave responsabilidad. § Ha de saber que el mandamiento de prisión lo firman los Inquisidores y entregan al Alguacil para llevarlo al Alcaide. En cada mandamiento de captura no se pondrá más de un nombre. Cuando se le lleve a las prisiones, estará presente el Notario y el Receptor de bienes que tomará de los del detenido los que le parezca sean menester, y diez o quince ducados más para la despensa del preso. Y si no hallare dineros, venderá lo menos perjudicial para el acusado hasta alcanzar dicha suma. § Item más, cuando el preso esté ante el Alcaide, mirará detenidamente las ropas para que no lleve joyas, dineros, armas ocultas ni escrituras, y lo pondrá a buen recaudo para que no hable con nadie. § Item más, cuando haya de practicarse la tortura, desnuden primero al prisionero, no sea que lleve cosido en la ropa algún remedio de brujería. Luego se les dirá que confiesen la verdad y si no lo hicieren de grado, sea preparado para el castigo. Presénteles en primer lugar “in conspectu tormentorum” y por amor de Dios se les ruegue que digan la verdad. Después, ante la fingida súplica de un verdugo bueno, se le desatará y llevará aparte para que confiese haciéndole creer que eso le salvará la vida. A lo que el Notario escribirá: “ha confesado sin tortura”. Luego se le obligará a dar otros nombres; si no lo hace, que se le dé una pasada por la garrucha o mancuerda, con cuidado de no matarlos ni provocar efusión de sangre para que puedan citar nombres y hechos. Por último, y si es muy reacio, se le hará la “toca” con la amenaza de muerte si no confiesa. § A las acusadas de brujería, hágaseles la prueba del agua atándoles la mano derecha al pie izquierdo, y la izquierda al derecho. Arrójeseles a un pilón a ver si flotan. Si lo hacen, se les considerará como brujas sin más pruebas. Esta operación se repetirá tres veces e incontinenti se les castigará con cien azotes por ser mujeres dadas al diablo. § Estas son las preguntas que se harán en caso de acusación de brujería: ¿Qué diablo has elegido como protector? ¿Qué juramento le has hecho? ¿Fornicas con él? ¿Qué marcas te hace o llevas en la piel? ¿Cómo fabricas el ungüento para volar? ¿Provocas tormentas, tempestades, granizos y heladas? ¿Quiénes son tus cómplices? ¿Matas niños y mayores? ¿Tienes un sapo vestido en tu casa? Si calla ante alguna de las preguntas, désele una vuelta en el potro o aplíquesele un hierro candente. § Anótese a los que confiesen sus crímenes para perdonarles la vida y llevarlos como confidentes ante el tribunal. § Otrosí, el Alcaide llevará a misa en reata a los presos de cárcel perpetua para que gocen de los beneficios del oficio divino...

Andaba ocupado en la lectura de estos papeles, cuando llegaron unas voces del exterior que rompieron el silencio de la mañana. —¡Señor Correas, don Pedro, asómese vuestra merced que vengo a despedirme! No era posible que alguien anduviera provocando semejante alboroto con excusa de mi persona de forma tan desairada y menos ir pregonando mi apodo a los cuatro vientos. Francamente, era algo intolerable. Dejé a un lado el Cuaderno y me asomé por un balconcillo que daba a la parte trasera de la casa para ver qué pasaba. —¡Por vida del rey! —me dije al verlo; allí plantado, en medio de la calle, como un estafermo, se veía la figura oronda e inconfundible de Calixto, el Verrugo, que a aquella hora de la mañana ya venía ajumado como una cuba. —Me licencio señor don Pedro, me voy, dejo las cárceles… —fue lo primero que me espetó. No salía de mi asombro. Traté de disimular siguiendo la broma. —Y lo está ahogando en vino vuestra merced… —Hombre, «con buen vino y ocasión a mano, cualquiera se pone calamocano», dice el refrán. —Ya. Pero podría ser un poco más discreto a estas horas de la mañana —Calixto me miraba bobalicón, violáceo e inexpresivo—. Esperad a que me vista. Ahora bajo. Mientras me ponía el jubón y las calzas, oí cómo mi mujer le reprendía por su falta de consideración y su mala cabeza. Calixto aguantaba a pie firme la regañina sin decir palabra. Catalina entró en la casa echando maldiciones y porvidas, al tiempo que se lamentaba de que hubiera hombres tan descorteses que ni siquiera respetaban la autoridad del nuevo señor alcaide. A Calixto eso le importaba un ceutí, y nada más verme en el patio se vino a mis brazos para hacerme los cumplidos y felicitarme por el nombramiento: —Sea muy enhorabuena, señor Correas, mi discípulo aventajado; y que conste —me dijo haciendo gran acopio de razón, vacilante el cuerpo, tartaja la lengua— que ésta será la última vez que utilice el apodo a su excelencia, pues desde ahora y en lo sucesivo ya me cuidaré muy mucho de llamar como no deba a la máxima autoridad carcelaria, es decir, a vuacé, no sea que dé con mis huesos en la trena... Y las carcajadas se le oían a dos tiros de bombarda. El bueno de Calixto dejaba el oficio por su mala salud y a fe que lo sentía mucho porque había sido mi maestro y buen consejero en los días malos. En este momento le perdoné su falta de cortesía y le dije: —Gracias, señor Calixto, y cuídese ese mal trago que vuestra merced lleva encima, no sea que vaya a dar con su cuerpo en el Ebro: ¡sería una verdadera pena! —Malhaya si cayera yo al agua, don Pedro, que no sé nadar. Porque el vino es cosa de Dios, pero el agua la inventó el Diablo... Por eso dicen los bravos que si la mar fuera de vino, todos seríamos marinos —y quedó unos segundos pensativo, reflexionando sobre lo que acababa de citar; al cabo de unos segundos prosiguió—: y digo yo que si el vino se usa en la misa no puede ser cosa mala, ¿verdad, don Pedro? —Desde luego que no, sobre todo si es de esta tierra... —Precisamente —sonrió el de las verrugas, haciendo equilibrios para no caerse—. Me voy. Adiós, don Pedro, que tengáis mucha suerte con esas cárceles. Me vuelvo a mi pueblo. —Adiós —le respondí con algo de pena al verle partir—. Que os vaya bien, buen amigo. Ésta sería la última vez que me llamara por mi apodo, y que yo lo oyera. © Pedro Sanz Lallana

8.- EL RESPLANDOR DE LAS HOGUERAS, Pedro Sanz Lallana |