|

Soria Siglo XX Soria de Ayer y Hoy (9) © Joaquín Alcalde

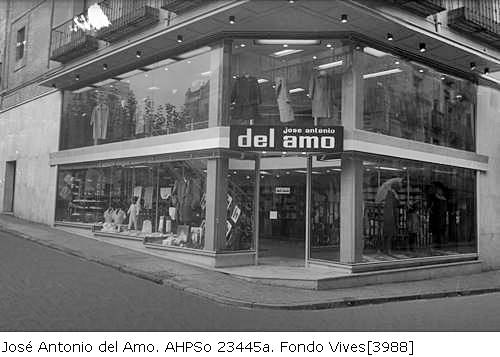

Comercios que hicieron historia

Los empresarios del comercio y las instituciones con competencia en el sector llevan tiempo empeñados en la tarea de revitalizar el comercio tradicional a base de derrochar imaginación y de poner en práctica actuaciones concretas en el marco de la peatonalización del centro urbano junto a campañas de promoción que permitan incentivar el consumo. Por simplificar, la construcción del parquin de Mariano Granados y el Espolón y la nueva Plaza de Abastos además de otras intervenciones en los respectivos entornos, con todo lo que llevan consigo, están posibilitando un cambio de arriba abajo de la imagen del centro de la ciudad y no dejan de ser sino la constatación de la realidad de este decidido propósito sobre el que pesa el lastre acumulado de varias décadas en las que, en efecto y puede que sin percibirlo en el día a día, tanto el comercio como la sociedad soriana en general, aunque en el fondo sigan latiendo tics endémicos que no hay manera de erradicar, han sufrido un cambio de tan importante que los ha dejado irreconocibles. No recuerdo si en alguna ocasión anterior nos hemos ocupado de aquellas firmas comerciales o establecimientos con los que han crecido sucesivas generaciones, o sea, de los que podríamos decir de toda la vida y continúan abiertos, pero esta vez vamos a centrar nuestra atención en los que por el contrario han desaparecido y, por tanto, constituyen la antesala del nuevo decorado que jalona el acontecer comercial diario de los sorianos. Aun sin consultar más base de datos que la que alberga la memoria –por utilizar el lenguaje informático al uso- la empresa no deja de entrañar su dificultad y qué duda cabe que supone su riesgo habida cuenta el larguísimo listado que resultaría a poco que se pretenda ser exhaustivo cuya simple enumeración superaría con creces cualquier previsión. Así es que, en la medida de lo posible y para ser prácticos y que se queden los menos por el camino, se intentará sintetizar siguiendo el criterio de clasificación por grupos de actividad, aunque muy bien podría ser otro cualquiera.

Hace ya tiempo que quedaron en el almacén del recuerdo comercios de ultramarinos como el del Anastasio y el de Manuel Ruiz en la plaza de Herradores; La Flor Sevillana, Celestino Pérez Benito, la Viuda de Sixto Morales, Simón Sainz y el de la Viuda de Juan Díaz, de popular y cariñoso alias (“los cochinillas”), en el Collado; La Oriental y Pedro Beltrán, ubicados ambos en la calle Estudios subiendo a la Plaza de Abastos desde el Ensanche del Collado, y en la misma plaza de Bernardo Robles (la de Abastos) otro establecimiento asimismo emblemático como sin duda lo era “La bola de nieve”; y por supuesto los Almacenes de Pablo del Barrio en sus distintas ubicaciones, la última en la calle Alfonso VIII. Hubo asimismo comercios de tejidos que dejaron huella como el de la Viuda de Evaristo Redondo –también ferretería y mercería-, Redondo y Jiménez, Anastasio Sánchez –Casa Sánchez-, Ángel del Amo –luego, su hijo-, Los Zamoranos y Megino –donde además se vendían zapatos-, todos ellos en el sorianísimo Collado, junto con el de Casa González en la plaza de San Blas y El Rosel –la que la sabiduría popular bautizó en su día como de la tarta-, y el de Sobrino de Samuel Redondo, en Marqués del Vadillo, sin olvidar por supuesto, los que han cerrado últimamente: Nuevas Galerías y San Clemente, que aun siendo los más modernos de todos los citados, y eso que llevaban décadas de actividad, han venido a cerrar el ciclo de los comercios del ramo. Son bien recordadas también las tiendas de calzados y de entre ellas las de “La moda”, en el estrecho del Collado, junto a la Plaza Mayor; la denominada Calzados Caballero frente al Casino; o la de Ricardo Lapuente, al final de la arteria principal de la ciudad (en el actual edificio del Banco Santander), y la de Eugenio Amo, con taller de reparación incluido, en la plaza de Herradores, reconvertido en uno más de los muchos bares que funcionan en esa zona. No se citan a propósito cafés, bares y similares como tampoco las salas de cine habida cuenta la amplitud de la materia, pero no puede pasarse por alto un sector tan acreditado como el de las confiterías y/o pastelerías con las de la Pablo Herrero, “La azucena”, la de la Viuda de Liso, “La exquisita” y la de Eugenio Mateo, todas ellas en la que de siempre ha tenido la condición de centro comercial de la ciudad, el Collado. Como tampoco deben omitirse, como firmas más representativas de un ramo diferente, la librería y papelería Santa Teresa, la de Jodra, por cuyo nombre se le conocía en los portales del ensanche; la de Vallejo, Vicén Vila –también óptica y especializada en discos y radios-, y la Imprenta y Papelería Comercial, en parte de los bajos del antiguo Parador del Ferial –otro de los establecimientos que marcaron una época de la historia de la ciudad-, en la céntrica plaza de El Salvador. Ni desde luego las droguerías Patria, en la plaza de Herradores, y Moderna, en el Collado; la cacharrería, en la entonces comercial plaza de Herradores, y la botería de Claudio Alcubilla en la calle Ferial, o la ferretería y tienda de muebles, en locales separados, de la Viuda de Claudio Alcalde, en la calle Marqués del Vadillo y Herradores, con vuelta al callejón de El Salvador, respectivamente, y “El telón de acero”, ya algo más moderna, como la mayoría en pleno Collado. © Joaquín Alcalde, 2019

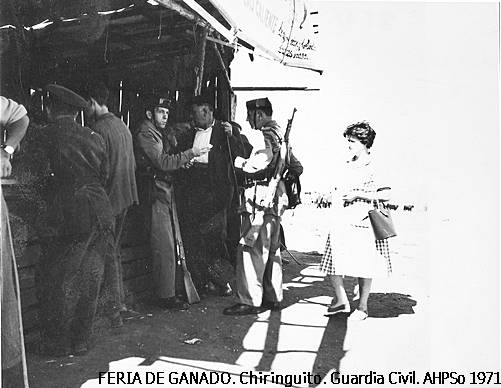

Las antiguas ferias de ganados

A mediados del mes de septiembre, cuando el calor todavía se dejaba sentir, llegaba puntual una de las dos ferias de ganado que de manera regular se celebraban en la capital: era la conocida como de septiembre. Se decía que era más importante que la de marzo. Pues mientras esta era algo así como el heraldo que anunciaba la llegada del buen tiempo, con la primavera pidiendo paso tras los largos y crudos inviernos de entonces, la de septiembre, terminada la recolección, era preludio del tiempo otoñal, que ya aguardaba. Al final de los años cuarenta la ciudad era prácticamente la mitad que hoy, puede que ni eso. Terminaba en El Espolón, conocido entonces como Paseo de invierno. Es cierto que a continuación había alguna casita de recreo, más arriba la casa de Julio Manrique El blusas, y todavía más hacia las afueras la zona de chalés del alto de la dehesa, en la que acababa de construirse el entonces lógicamente moderno campo de fútbol, el San Andrés. La actual avenida de Valladolid no existía como tal. En su parte más alta se encontraban la casa en la que estuvo la fábrica de lejías El Blanquito, la de los cebaderos del Crescencio (hace años un solar) y los cocherones de Obras Públicas, donde hoy se levanta la Estación de Autobuses. Atravesar el callejón de Correos era estar en el campo, porque salvo la calle Tejera no quedaban más que dos o tres casitas en la actual calle de Sagunto, alguna edificación aislada en los alrededores y la plaza de toros. Era el ferial. El lugar en el que cada jueves del año se instalaba el mercado de cochinos antes de que el ensanche de la ciudad lo fuera desplazando hacia Santa Bárbara, en cuyo paraje, por cierto, no había apenas construcciones salvo algunas (contadas) majadas en las que los labradores guardaban algo de grano y la escasa maquinaria agrícola, es un decir, que empleaban para cosechar. Porque en Santa Bárbara estaban las eras y al final la ermita solitaria, hoy acogotada por las nuevas edificaciones levantadas a su alrededor. De la construcción de la barriada comenzaba a hablarse. Pues bien, en las traseras del Museo Numantino se ponía la feria. Hasta la Tejera la de ganado caballar y mular. Y desde de Las Pedrizas hasta la ermita de Santa Bárbara, la de vacuno. Sin embargo, las ferias eran algo más que la mera referencia comercial de transacción de ganado y por encima de todo un verdadero acontecimiento. El ambiente era de fiesta. La ciudad se transformaba, de modo especial en las de septiembre. Las calles se llenaban de gentes de toda la provincia y de algunas otras. Había baile público en la plaza Mayor. La empresa del teatro Avenida traía compañías de postín. Las líneas de autobuses reforzaban sus servicios y lo mismo ocurría con el tren, que entonces, al contrario que ahora, sí que funcionaba y era muy demandado. Para quien no había sido previsor, encontrar alojamiento aquellos días de septiembre resultaba de suyo difícil por no decir imposible. Los que tenían menos posibles solían hacerlo en las mismas cuadras junto al ganado, con la excusa de estar al cuidado de él, y en algunos casos en los zaguanes de las casas próximas al ferial. Los de los pueblos de alrededor, como Velilla, Ventosilla, Garray, Dombellas, Canredondo... e incluso más alejados, solían venir y regresar cada día andando, a veces también acompañando al ganado. El comercio no cerraba a la hora de comer y si el día central de la feria coincidía en domingo la costumbre era que abriera al menos durante la mañana. El ferial se llenaba de tenderetes. Unos, ubicados estratégicamente, eran simples chiringuitos –cuatro tablas y un toldo para protegerlos del sol- montados para la ocasión en los que se despachaban bebidas y tapas variadas, especialmente de tortilla, torreznos y tajadas de bacalao rebozado bien saladas, de manera que el consumidor tuviera que ayudarse de cuanto más vino peleón mejor para poder pasarlas; la cerveza, además de no estar generalizado su consumo era todavía un lujo que no todos podían permitirse. En otros de estos puestos de venta instalados ad hoc se ofrecía de todo, desde aperos para el ganado hasta los más diversos trastos viejos en una especie de rastro, y “melones de Villaconejos”. No faltaban tampoco ambulantes como un viejezuelo muy conocido que estuvo voceando la tira de años el Calendario Zaragozano –todavía se edita-, el relato de la muerte de Manolete y piedras de mechero como de aquí a Cádiz, decía. Pero por encima de todas destacaba una figura, la del charlatán. Solían venir siempre los mismos. Debía ser un oficio de hombres si bien en las ferias de Soria la más popular y acreditada, sin duda por habitual, fue una mujer. Se la conocía como La maña. De edad madura, era fuerte de genio, vehemente en su trabajo y además rajaba por los codos, condición sin la cual malamente podía ejercer el oficio. Acostumbraba a instalar el tenderete al final de la calle Campo, a la vuelta, en su confluencia con la de la Tejera, lugar en el que daba la sombra y el personal, aunque a pie firme, podía encontrarse relativamente cómodo para escuchar embobado los auténticos sermones con que obsequiaba a la parroquia que lograba reunir. Se subía a un pequeño templete que le permitía tener la perspectiva suficiente sobre una amplia zona del ferial y al mismo tiempo ser vista desde lejos; en otro contiguo y algo más alto, colocaba un maletón al que llegaba con tan sólo alargar ligeramente el brazo de manera que podía sacar de él sin la menor dificultad lo que más le conviniera en cada momento. En él transportaba de feria en feria los más diversos artículos que luego ofrecía. Desde cuchillas de afeitar a “veinte céntimos” la unidad, cuya calidad aseguraba estar fuera de toda duda por el mero hecho de masticarlas sobre la marcha introducidas en el estuche de papel que venían de fábrica y a continuación espolvorear, a la vista del público, los mil pedacitos resultantes, hasta carteras de bolsillo de piel de tomate viudo para el carné de identidad, de reciente implantación, que vendía a duro. Peines, bolígrafos, que acababan de aparecer en el mercado, pañuelos para el cuello..., en fin, un amplio y variado muestrario que en definitiva no eran más que baratijas, pero que sin embargo gozaban de aceptación entre l los feriantes, el terreno abonado para el negocio de estos singulares personajes.

Hace ya muchos años que las ferias de ganados dejaron de celebrarse. Sin embargo, algunas décadas después -en 2009- la Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) de Ganado Vacuno se encargó de recuperar la feria de septiembre utilizando los corrales de la plaza de toros. El coso taurino de San Benito sigue acogiéndola pero ya no es igual porque una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad se la habían llevado por delante hacía tiempo el progreso y los nuevos hábitos y medio de vida de los sorianos. © Joaquín Alcalde, 2019

Las verbenas veraniegas de los barrios

El asociacionismo vecinal surgió y comenzó a desarrollarse, al menos en Soria, paralelamente a la instauración del régimen democrático. El mejor exponente tiene su germen en la Asociación de Vecinos Juan Yagüe, la de la Barriada, como se la conoce ahora, sin el apellido del general. Fue la pionera y durante bastantes años la única, no sólo de la capital sino en toda la provincia. Introdujo un nuevo modelo de hacer ciudad y aún con el paso de los tiempos sigue conservando la esencia de siempre. Bastantes años después, bien entrada ya la década de los noventa, desde el propio Ayuntamiento de Soria, se promovió una campaña de fomento del asociacionismo vecinal que por contar con el manto protector institucional y venir auspiciada precisamente desde arriba, tuvo una repercusión notablemente desigual y, desde luego, muy lejos de la idea originaria. En efecto, se crearon artificialmente, como el tiempo ha venido a dar la razón, algunas nuevas asociaciones de vecinos en el seno de los nuevos barrios surgidos, que vienen manteniendo una cierta actividad y que salvo en algún caso muy concreto poco o nada tienen que ver con la verdadera razón de ser de este tipo de entidades, la reivindicativa. La mayoría de las asociaciones de vecinos de la ciudad, si es que no todas, tienen hoy un importante componente lúdico a lo que puede que haya contribuido la nueva concepción de barrio que dista bastante de la que se tenía antaño. Bien entrados en el siglo veintiuno no hay ninguna que se precie, que no organice, con mayor o menor acierto, que de todo hay, sus propias fiestas del barrio. Es el tributo de la modernidad. Sin embargo, esta llamémosle fiebre de unos cuantos años atrás, no es de ahora ni mucho menos. Porque ya hace bastantes años, en los inmediatamente posteriores a la guerra civil, aunque con denominación no tan pomposa como la actual, pero vividas sin duda con más intensidad, se venían celebrando aquellas famosas y obligadas verbenas que solían tener lugar en los meses de verano en los barrios de la ciudad, que en definitiva venían a ser lo mismo. Lo de menos es el origen y a cuando se remontaba la costumbre. El hecho cierto es que había tres, sobre todo, que sin saberse por qué, gozaban de un acreditado prestigio y del aprecio generalizado de la juventud de entonces. Cronológicamente abría el ciclo la de la Plaza del Carmen, el 16 de julio, que tenía lugar coincidiendo con la fiesta de la Virgen de esta advocación, tan arraigada en la ciudad. Lo cerraba la de San Lorenzo, en el barrio de este nombre, el 10 de agosto, con hoguera incluida como hoy. Y en medio estaba la de la calle Santa María, el 6 de agosto, día en que tenía lugar la fiesta de la parroquia de El Salvador; verbena que, como en el caso de la del Carmen, se celebraba por la noche tras la procesión vespertina por las calles del barrio. Hubo una cuarta, la de la plaza de Fuente Cabrejas, de vida efímera, que tenía lugar en una fecha próxima a la Virgen de agosto. La calle de Santa María era, sin duda, la más concurrida, sobre todo cuando coincidía en víspera de festivo, y la que contaba con mayor aceptación. Todas, sin embargo, tenían puntos de referencia comunes. Se encargaban de organizarlas los mozos y las mozas casaderas del barrio para lo cual con tiempo bastante una comisión lo suficientemente representativa visitaba casa por casa solicitando a los vecinos el óbolo con el que contribuir a los gastos que suponía la celebración de la fiesta. Presupuesto, como se dice ahora, que no tenía más partidas que la de los papelillos multicolores con que se adornaban las calles del barrio, quizá la que menos preocupaba, y la de la música con que amenizar el baile que, habitualmente y salvo que la colecta fuera importante, era mediante picú, un altavoz, vamos. Si pagados todos los compromisos, al final había superávit, que siempre solía ocurrir así, los miembros de la comisión encargada de la organización solían reunirse a merendar. La verbena de la calle Santa María, era en definitiva la más concurrida de todas, y quizá aquellos años la más representativa, sobre la que merece la pena anotar alguna peculiaridad producto, más que otra cosa, del entorno en que tenía lugar. El origen y su antigüedad debían haberse perdido en el túnel del tiempo. En una época en la que no era posible hablar aún de discotecas, que quedaban todavía muy lejos, o de algo equiparable a la realidad actual, puede que surgiera, como las demás, al socaire de la fiesta de la parroquia a la que pertenecía el barrio o de alguna otra celebración religiosa que tuviera relación con él. No cabe otra explicación, o acaso sea la más socorrida, para que, en efecto, la fiesta de este barrio céntrico de la capital, hoy tan remozado que nada tiene que ver con aquél, coincidiera con la de la iglesia de El Salvador, que tenía lugar el 6 de agosto, en el santoral la Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo y de los santos Justo y Pastor. Después de la ceremonia religiosa en el interior del primitivo templo de imagen pueblerina, del que tras la restauración sólo se ha conservado el ábside, salía la procesión que siempre tenía el mismo recorrido: subía por la calle de Numancia y bajaba por la de Santa María. Luego, ya por la noche, puede que a las diez o las once, era la verbena. La fiesta popular. Toda la calle de Santa María, desde la plaza de El Salvador hasta el final en su confluencia con la calle de la Tejera, la antigua carretera que entonces contaba con árboles frondosos, había sido conveniente adornada con cintas, cadenetas y algunas otras figuras hechas con papelillos de colores. De la confección e instalación de balcón a balcón a modo de escalera, se encargaban los componentes de la comisión de fiestas y algún eventual colaborador que conocedor de la costumbre y los entresijos se prestaba voluntario a ello, normalmente personas que por razones de edad y de haber cambiado su estado civil habían dejado de tener una participación activa. La colocación de los adornos suponía, sobre todo para los chicos, un verdadero acontecimiento y un motivo de fiesta. El final de la calle, en la misma plaza, era el lugar elegido para el baile que se solía prolongar hasta las tres o las cuatro de la mañana. En ella se instalaba tan solo algún puesto de helados normalmente de la familia Fuentes. Ninguno más. Todavía no había llegado esa serie interminable de vendedores ambulantes que van de feria en feria. Era tal la concurrencia de público, que lo normal es que además de la aludida y coquetona plazoleta, ubicada al final de la calle, se utilizara también la carretera, entonces general, como pista de baile, lo que no originaba el más mínimo contratiempo a la circulación rodada que en la zona y en aquella época se limitaba casi exclusivamente al tránsito de carros de arrieros, porque los coches que lo hacían eran contados y si así ocurría era mayormente durante el día. Durante tres o cuatro horas, dependiendo de que el día siguiente fuera o no festivo, los viejos picús de Nicolás Ruiz desgranaban las notas de las piezas bailables más conocidas de la época para solaz de aquellos mozos y mozas casaderos, y en ocasiones no tan mozos ni acaso casaderos, durante las veladas de las calurosas noches del verano soriano, cuando las tertulias de los vecinos en la calle eran cita obligada tras la cena. Si la economía lo permitía, lo que rara vez solía ocurrir, era la propia Banda Municipal de Música la que amenizaba en la verbena. En alguna ocasión, no muchas, así ocurrió. Era un lujo y la gente sabía valorarlo. Claro que entonces la fiesta ya había venido a menos pues las crónicas cuentan que a comienzos del siglo pasado hubo año, como ocurrió en 1903, que "se quemaron dos ruedas de fuegos artificiales y dos bengalas de bombas". Las nuevas formas de diversión, la evolución de aquella sociedad provinciana hacia conductas más modernas y, desde luego, la progresiva intervención de la autoridad gubernativa, siempre restrictiva sobre todo con el horario, acabaron mediada la década de los cincuenta con una costumbre tan arraigada en la ciudad. A punto de desaparecer, si es que no habían desaparecido ya, las verbenas de siempre, surgió un brote en el conocido como Grupo Solís, que acababa de construirse junto a la desaparecida barriada conocida como Casas del Ayuntamiento, que no gozó de continuidad. Algo parecido ocurrió en la calle Cortes. La fiesta del barrio de San Lorenzo se recuperó tiempos después, aunque con otro contenido. La Barriada de Yagüe viene celebrando desde hace años sus fiestas de verano. Y, en general, no hay asociación de vecinos que de una u otra manera no desarrolle su propio programa festivo. Alguna, como la del Barrio del Calaverón, con Feria de Abril incluida, que por mucho empeño que ponen asociación vecinal y los dueños de los bares de la zona, que se encargan de auspiciarla, no acaba de cuajar, o al menos de trascender los límites del barrio. © Joaquín Alcalde, 2019

La casa del ascensor y las puertas giratorias

La ciudad, en la posguerra, terminaba por el sur en la Estación Vieja, que en la práctica era el arrabal, aunque más abajo, sobre todo en la acera de enfrente, quedasen algunas casitas de las cuales hoy aún se conserva alguna. La avenida de Mariano Vicén conocida entonces, de hecho lo era, como la carretera de Madrid, no dejaba de ser poco más que un solar y, desde luego, en nada se parecía a la actual. Al final de ella, bajando a La Rumba, estaba el Ventorro, taberna típica donde las hubiera y uno de los pocos sitios si no el único en que se jugaba a la rana además de lugar de parada obligada de los ferroviarios que tenían su centro de trabajo en la estación del Cañuelo, que entonces estaba a pleno funcionamiento; un poco más allá el paso a nivel y pegado a él las casetas o barracones prefabricados de Explotaciones Forestales, que ocupaban la práctica totalidad de la moderna calle Almazán. La entrada a Soria por la carretera de Madrid, con la remodelación impuesta por la demolición de la Estación de San Francisco y la supresión del ramal -la trinchera por la que iba el tren- que le unía con la de Cañuelo, era la de ahora luego de las modificaciones del trazado por imperativo de la ordenación del Polígono de la Estación Vieja. De tal manera, que en un pispás se plantaba uno en la actual Plaza de Mariano Granados sin necesidad de haberse tenido que detener en semáforo alguno, pues, por otra parte, todavía no habían llegado a esa zona de la ciudad. La que se conocía y sigue conociéndose como avenida de Navarra, obviamente y salvo su trazado, tampoco tenía nada que ver con la que conocemos hoy. Porque en la parte derecha, según se entra a la ciudad, no había más edificio que el último, el más próximo a la plaza de los Jurados, que básicamente se conserva tal cual, en cuya entreplanta derecha se encontraban ubicados el Juzgado Municipal y el Registro Civil; el resto de la manzana era una cerrada. Y por la izquierda, siempre viniendo hacia el centro, otro único edificio –el resto del solar estaba cercado por una empalizada de las utilizadas por la Renfe para acotar las zonas próximas al ferrocarril-, también el último en la misma mano, justo enfrente del que acaba de señalarse, que era uno de los más singulares de la Soria, sino el que más, y puede que aún hoy siga conservando la seña de identidad de la arquitectura urbana de entonces, con fachada igualmente a la calle de Medinaceli. En aquel momento, probablemente el edificio más alto de la ciudad y, desde luego, de los más modernos que había. El inmueble fue construido en la década de los treinta según el proyecto del arquitecto municipal Ramón Martiarena. Estaba destinado preferentemente a viviendas de familias acomodadas aunque no faltaran dependencias de la Administración como el Servicio Nacional del Trigo y el Servicio Pecuario, y puede que alguna otra. En todo caso el elemento anecdótico, por lo novedoso, lo constituía la aparición por primera vez en la ciudad del ascensor. Porque, en efecto, fue precisamente el ascensor el que sirvió para dar nombre al inmueble, de tal manera que las sucesivas generaciones han venido conociéndole y llamándole así, la casa del ascensor, el único que disponía de semejante artilugio. El entonces novedoso aparato -todavía puede verse- subía y bajaba aprovechando el hueco de la escalera. Pero acaso la particularidad más notable, o al menos la que más llamaba la atención, era contemplar por la parte posterior del edificio, entonces sin construcción alguna que lo impidiera, el desplazamiento cadencioso del contrapeso que subía y bajaba cuando la cabina estaba en funcionamiento. Era, por lo visto, el último grito de aquellos años. Pero los llamémosles adelantos de los edificios notables de Soria no terminaban ahí. Porque había algunos otros destinados a oficinas públicas, que también disponían de elementos diferenciadores. Era el caso de Correos, del Banco de España, del Gobierno Civil, que acababa de construirse, y de la Delegación de Hacienda, que asimismo había abandonado su sede del Palacio de los Condes de Gómara para ubicarse en la actual de la calle Caballeros. Pues bien, los cuatro inmuebles –acaso por su carácter innovador o sencillamente porque fuera esa y no otra la corriente del momento- disponían de aquellas puertas de hojas giratorias en el vestíbulo que conocieron muchas generaciones de sorianos y se mantuvieron en uso durante tantos años, se supone que para preservar el interior de los rigores del invierno, porque en el buen tiempo las hojas se abrían y así permanecían durante el verano. Para los chicos, en cualquier caso, las puertas giratorias no dejaban de constituir, sobre todo las de Correos, puede que por tratarse del edificio más frecuentado, sino un motivo de diversión sin más misterio que el de dar vueltas y más vueltas a poco que hubiera ocasión. El final de las puertas giratorias llegó con la remodelación de esos edificios. Puede que las últimas en desaparecer fueran las del Gobierno Civil, a mitad de los años ochenta cuando sufrió una profunda remodelación interior, o acaso las de Correos, por entonces también. La desaparición de las puertas giratorias del Banco de España fue en una etapa más reciente. Pero de lo que no cabe duda es que su desaparición puso fin a una época cuyas ¿modernidades? constituyeron en su momento un verdadero atractivo en la vida diaria de Soria, lo mismo que la casa del ascensor, expresión que como elemento de identificación de puntos concretos y determinados de la ciudad continúa estando presente en el lenguaje coloquial de los sorianos. © Joaquín Alcalde, 2019

Artículos de Joaquín Alcalde en Soria-goig.com |