|

Antonio Ruiz Vega |

|

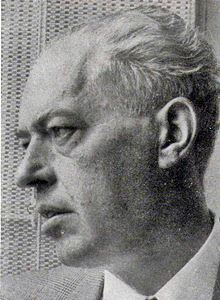

Juan Antonio. Y una etimología, tan veraz como casi cualquier otra, dice que Antonio viene de Anteo, el gigante al que Hércules sólo pudo vencer tomándolo en brazos, es decir, separándolo de la fuerza que le insuflaba su madre: Gea. Y que Antonio viene a significar: el que se opone. Y nuestro hombre, ciertamente, se oponía. Pues, que sepamos, permaneció fiel a las ideas de su juventud después de 40 años de larga noite de pedra. Y, como Anteo, extraía su fuerza de la tierra que le vio nacer, allá en la Castilla la Gentil, en la Alta Tierra donde nace el Duero, donde –según los Usos y Costumbres- nadie es más que nadie. Vayamos con sus apellidos. Gaya, palabra polisémica, pues tiene varios significados, pero todos –a lo que parece- van en el mismo sentido. Gaya, según don Julio Casares, es insignia de la victoria y también le casa, pese a su condición de vencido, por cuanto nunca arrió sus banderas y acabó viéndolas volver a ondear hacia un horizonte que, por su temprana muerte, no llegó a columbrar. Gaya –seguimos con el Casares- es también Alegre, agradable a la vista. Y hablamos, con Nietzsche del gay saber o de la gaya ciencia. Todo esto le casa también, pues nuestro hombre era alegre, de amplia y frecuente sonrisa, vitalista y su alta figura, su rostro amable, no desagradaban a quien los admirara.

Tenemos así completa la trilogía de su nombre y apellidos. Pero ¿Quién era este hombre? No vamos a repetir lo que puede encontrarse, con provecho, en libros y wikipedias. No, como el Cyrano de Rostand, no soy un loro, ni quiero escribir mi nombre en letras de oro. Tampoco diré que fue mi amigo. Me sería muy fácil –otros lo han afirmado con mucho menor motivo- y es cierto que siempre le tuve como tal, pero en nuestros pocos encuentros, siempre en la desaparecida librería de mi familia, apenas intercambiamos unas pocas palabras. La diferencia de edad era muy grande, yo apenas un chaval, él en la cincuentena. Releyendo el prólogo a su genial monografía sobre Picasso, descubro una actitud muy parecida. A él, según cuenta, no le hubiera costado nada fingir familiaridad con el pintor, pero no quiso hacerlo. Ni lo intentó.

Como Anteo, Juan Antonio mantenía contacto con la Tierra, en este caso la de Soria. Pero a diferencia del dios africano, no necesitaba impregnarse cotidianamente de sorianidad. Como Obélix, se había caído en la marmita de pequeño. Y, ahora, a medida que mi edad va igualándose con la que tenía Juan Antonio cuando murió, pienso que esta distancia fue necesaria, fue adecuada, para que la sordidez de la vida provinciana no le atufara como un brasero de cisco. El encanto de Gaya, el interés que despertaba, consistía –creo yo- en ese espíritu universal, cosmopolita, de libertad, que venía de la gran ciudad y de sus contactos con la intelectualidad de su tiempo.

Me sorprendió sobre todo la existencia de un minucioso estadillo donde iba haciendo constar todos los ingresos profesionales desde su primer trabajo como archivero de la Diputación Soriana hasta muy poco antes de su muerte. Por un momento pensé en las famosas Memorias del Castellano de Oncala, librito del XIX donde el susodicho castellano cuenta tus peripecias en España y América y que, para ligera decepción del lector, es sobre todo un libro de cuentas. Muy soriano, sin duda. Pero en el caso de Gaya yo disculpo esta minuciosidad algo obsesiva por la circunstancia de que estamos ante un hombre que, al filo del 18 de Julio de 1936, tenía el futuro resuelto en la forma de una cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Pontevedra y que, de la noche a la mañana, pasa a ser un soldado de la República (pronto promocionado a oficial) y, tras la reyerta, un preso condenado a veinte años (por fortuna liberado mucho antes) y depurado de todas sus titulaciones. Un hombre –es importante- que lejos de resignarse, lejos de rendirse, pero –también- lejos de convertirse en un resentido (que nunca lo fue), hace de necesidad virtud y se aplica al trabajo con una fuerza de voluntad que estremece.

Gaya no, Gaya es un vencido. Pero un vencido irredento. Un vencido que no gasta su tiempo en lamentos jeremíacos. Va a lo que va, y que es al trabajo callado, pero profundo, serio, documentado, veraz. Y eso incluso cuando hablamos de encargos rutinarios, seguro que pane lucranda, pero que él eleva a la categoría de obra de referencia. ¿Fue esa su venganza? No lo sabemos. Él no tenía padrinos ni marchamos oficialistas. Pero donde otros cubrían el expediente al paso alegre de la paz, el cumplía de sobras y añadía el plus de la erudita vocación. Por eso, en aquella posguerra que supuso al menos veinte años de retroceso intelectual, Gaya iba por delante. No hay más que visitar su fenomenal biblioteca (no por amplia, que no lo era, sino por selecta: no hay apenas paja) para ver que en ningún momento perdió el contacto con el pensamiento contemporáneo europeo. Mientras aquí se andaba en garcilasiladas y Vértices, Gaya estaba a la hora de Europa. Y eso se notaba. Su etapa catalana, como director de las Galerías Layetanas, le permite contactar con lo que entonces era la modesta vanguardia peninsular. Grupos como Dau al Set y luego El Paso. Es inevitable compararle con su cuasi contemporáneo y también soriano Ridruejo, aunque ambos hicieran la guerra en bandos distintos. Pero es curioso como ambos, castellanos, se enamoran de Catalunya a la que entienden y respetan. Ambos, por cierto, ironía del destino, morirían en fechas muy cercanas, ya terminada la dictadura pero todavía no advenida la democracia. Si hoy se conoce a Gaya es por su inabarcable labor de exégesis artística. Algunas monografías todavía se reeditan, pues no han sido superadas, otras muchas se han convertido en obras de referencia. Pero, con todo, sabemos hoy que su más sincera vocación no fue esa, sino la literaria. No recuerdo la cita exacta, pero se que en ocasiones se quejó de cuánto le absorbían las mil y una colaboraciones o conferencias sobre temas artísticos, cuando a él le hubiera gustado mucho más dedicarse a escribir literatura. La escribió, vaya que si la escribió, pero es significativo que una parte importan te de ella permanezca inédita o que haya sido publicada en ediciones minoritarias, inencontrables.

El santero no es, evidentemente, una novela, aunque haya sido tomada por tal, sino algo mucho más íntimo, un libro de estampas, y la crónica de una nostalgia irreparable (¡como todas!). La Soria de El Santero es sin duda la de los años cincuenta, pero muchas de las historias son anteriores a la Guerra. Dice Albert Camus que el niño es el padre del hombre, algo que parece extraño pero que, si se piensa, es muy cierto. La Soria que Gaya relata ya era pasado en 1953, cuando aparece El santero, pero eso, el idealizar el pasado, no tiene ningún mérito ni es original. Lo tiene, sin embargo, lo que hace Gaya, que es enraizarse en el Presente Continuo, en el Inconsciente Colectivo o, si se prefiere, en la Intrahistoria de que hablara Unamuno.

Los gatos salvajes es una colección de cuentos que aparecen en 1968. Por aquel tiempo se podía escribir con cierta libertad de lo que había pasado en la Guerra Civil. Gaya lo hace. Cuenta vivencias de su experiencia con el Batallón Numancia en el frente de Guadalajara. La segunda parte del libro incide ya en las miserias de la posguerra, con sus ingeniosas picarescas. No evita algún episodio dedicado a su paso por la cárcel de Valdenoceda (Burgos). Viene esto a cuenta de un personaje bastante repugnante y que vuelve a aparecer en la correspondencia de Concha de Marco muchos años después. Por lo visto se convirtió en amigo de Julián Marías y tuvo algo que ver con la enemiga entre Marías y Gaya (no vamos a profundizar en el tema).

Hay aquí una buena muestra de la narrativa de Gaya, que se desenvuelve mejor en el tranco corto del relato y que mantiene las características de toda su obra. Para un hombre que escribió un cuento que comienza con estas palabras: Hay días en los que me apetecería matar a alguien la obra literaria de Gaya es la de un narrador que no tiene nada de demiurgo sino, por el contrario, de muy apegado al hombre, al que demuestra conocer muy bien, en sus virtudes y en sus defectos. Quien haya tenido hombres a su cargo, en el Ejército o en la Empresa, sabe de qué hablo. Que el hombre puede que no sea ese ser benéfico que imaginaban las Constituciones decimonónicas, pero tampoco es un lobo para el hombre y que, promediando, es buena gente.

Hay cuentos con los que Rafael Azcona hubiera escrito un excelente guión cinematográfico, como el genial El ángel de la masía, donde se propone a Patrimonio del Estado nada menos que la compra del esqueleto de un ángel (¡). O Arqueología militante¸ donde un frustrado investigador deja en ridículo a sus colegas haciendo aparecer nada menos que un broche vikingo en la madrileña calle Fuencarral. Del mismo tono son Cátedra de Universidad o El coleccionista de uniformes. A estos hay que añadir algunos otros cuentos notables (Los trenes, Milagro a la fuerza, La noche de Rosalía, El papel, etc.) La poesía la tocó poco, aunque hay algunas muestras, como los poemas dedicados a Rafael Alberti o a su esposa Maria Teresa León. También el género burlesco, a la manera de las aucas catalanas o las aleluyas castellanas, como ese genial “La Saturiada”, donde se prefigura ya el tono del futuro Santero, y donde se estigmatiza a la sociedad soriana de la preguerra. El original está píamente censurado, faltan muchos nombres, pero las necesidades de la rima los delatan[1] al lector enterado. Lo firmó, por cierto, con el ingenioso seudónimo de Antonino Auñón y Aguja. Hay un inédito, apenas unos folios, en los que Gaya habla de lo que para él fue el final de la Guerra Civil. Luego he leído testimonios parecidos de otros ex-combatientes y el espíritu es el mismo. Pese a que el fin –una vez caída Catalunya- era previsible, lo cierto es que pilló a todos por sorpresa. Cuando el coronel Casado se levanta en Madrid contra el gobierno estalinista de Negrín la guerra llevaba mucho tiempo perdida. Pero todavía quedaban muchos cientos de miles de hombres en armas en el centro del país. De Gaya, al que se le pierde la pista durante mucho tiempo, sabemos que por la razón que fuera, había regresado al frente de la Alcarria. Cuando sabe que todo ha acabado licencia a su unidad (era ya teniente) y marcha a Madrid. Antes entierra en el suelo su pistola de oficial en un gesto que tiene algo de froidiano y que prevé la inmediata y perdurable emasculación que va a tener lugar en todo el país. Allí muere el soldado y nace –o renace- el homme de lettres... Cuando se cumple un siglo de su muerte de Gaya nos queda, sobre todo, ese ejemplo de libertad y de autonomía del hombre que no se rindió y que, mediante el trabajo personal, se convirtió en el capitán de su alma y en el dueño de su destino[2].

Antonio

Ruiz Vega [1] Mucho me temo que el verso: Para don______________, un tortazo en la nariz podría completarse con el nombre y apellido de mi abuelo paterno Gonzalo Ruiz, por aquellos años Primer Contribuyente de la provincia. [2] Poema Invicto (T. Henley).

GAYA NUÑO en nuestro web

~

Colección Gaya Nuño "Sí, es un sueño"

por

Carmen Sancho de Francisco |

CON

GAYA DESDE EL RECUERDO...

CON

GAYA DESDE EL RECUERDO... Dicen que Nomen est ominem, es

decir, que el nombre hace al hombre. Como cualquier otro tipo de

mancias, es falso –claro- pero, ya dejó escrito Regis Debray que, si

queremos afrontar cualquier cuestión, debemos comenzar apartando los

hechos para fijarnos sólo en las cosas serias: las leyendas.

Pensemos, en serio, que nomen est ominem. Y ¿que tenemos?

Dicen que Nomen est ominem, es

decir, que el nombre hace al hombre. Como cualquier otro tipo de

mancias, es falso –claro- pero, ya dejó escrito Regis Debray que, si

queremos afrontar cualquier cuestión, debemos comenzar apartando los

hechos para fijarnos sólo en las cosas serias: las leyendas.

Pensemos, en serio, que nomen est ominem. Y ¿que tenemos? Pero, y también es cierto, había en su decir y en su mirar,

algo de terrible, de tonante y hasta de tronante (Buero Vallejo habla de

su vozarrón gutural), que respondía a ese Nuño materno que

le imbricaba dinásticamente con los viejos Jueces de Castilla. Porque

nuestro hombre era de palabra temible y practicaba como su admirado

André Bretón, el ecart absolut. Tardaba mucho, y dejaba largo

tiempo la puerta de la reconciliación abierta, pero cuando tachaba a

alguien de su agenda, era para siempre. Como el Nuño Rasura del Cantar

de Fernán González, juzgaba por fazañas, al viejo estilo de

Castilla, y como aquellos foramontanos seguro que hubiera ayudado a

quemar la fría letra de la legalidad goda, el Fuero Juzgo

adoptado por los monarcas leoneses y que los castellanos usábamos para

encender el fuego del hogar.

Pero, y también es cierto, había en su decir y en su mirar,

algo de terrible, de tonante y hasta de tronante (Buero Vallejo habla de

su vozarrón gutural), que respondía a ese Nuño materno que

le imbricaba dinásticamente con los viejos Jueces de Castilla. Porque

nuestro hombre era de palabra temible y practicaba como su admirado

André Bretón, el ecart absolut. Tardaba mucho, y dejaba largo

tiempo la puerta de la reconciliación abierta, pero cuando tachaba a

alguien de su agenda, era para siempre. Como el Nuño Rasura del Cantar

de Fernán González, juzgaba por fazañas, al viejo estilo de

Castilla, y como aquellos foramontanos seguro que hubiera ayudado a

quemar la fría letra de la legalidad goda, el Fuero Juzgo

adoptado por los monarcas leoneses y que los castellanos usábamos para

encender el fuego del hogar.  Visto desde la pequeña provincia,

visto desde la temprana adolescencia, Juan Antonio Gaya Nuño era una

figura formidable. Alto y delgado, como le inmortalizó en bronce Pablo

Serrano, afable, precedido por su sonrisa sincera y amplia, llegaba de

los madriles, trayendo aire fresco y bonhomía a raudales. Pero también

la crítica acre, que estigmatizaba, para con los malvados. Recuerdo que

un día, no me pregunten a cuento de qué, nos previno a los tertulianos

contra los homenajes insinceros. Visto con perspectiva creo que

se refería a Machado, tantas veces llevado y traído por las Dos Españas.

Era parte de su Santa Intransigencia.

Visto desde la pequeña provincia,

visto desde la temprana adolescencia, Juan Antonio Gaya Nuño era una

figura formidable. Alto y delgado, como le inmortalizó en bronce Pablo

Serrano, afable, precedido por su sonrisa sincera y amplia, llegaba de

los madriles, trayendo aire fresco y bonhomía a raudales. Pero también

la crítica acre, que estigmatizaba, para con los malvados. Recuerdo que

un día, no me pregunten a cuento de qué, nos previno a los tertulianos

contra los homenajes insinceros. Visto con perspectiva creo que

se refería a Machado, tantas veces llevado y traído por las Dos Españas.

Era parte de su Santa Intransigencia. Repasando los viejos papeles de su

archivo vamos descubriendo un hombre metódico, dotado de una gran

capacidad de trabajo. Si sabemos, además, que su compañera Concha de

Marco (algún día habrá que volver sobre su obra y su personalidad)

compartía sus inquietudes intelectuales y que el matrimonio no tuvo

hijos vamos entendiendo algo de la fenomenal producción editorial de

ambos.

Repasando los viejos papeles de su

archivo vamos descubriendo un hombre metódico, dotado de una gran

capacidad de trabajo. Si sabemos, además, que su compañera Concha de

Marco (algún día habrá que volver sobre su obra y su personalidad)

compartía sus inquietudes intelectuales y que el matrimonio no tuvo

hijos vamos entendiendo algo de la fenomenal producción editorial de

ambos. Por ello, a partir de su liberación de

la cárcel, la vida de Gaya se convierte en un tour de force

contra la mediocridad de los vencedores, muchos de ellos en posesión de

titulaciones espurias gracias a los famosos exámenes patrióticos¸

verdaderos coladeros mediante los que muchos acceden a licenciaturas y

cátedras.

Por ello, a partir de su liberación de

la cárcel, la vida de Gaya se convierte en un tour de force

contra la mediocridad de los vencedores, muchos de ellos en posesión de

titulaciones espurias gracias a los famosos exámenes patrióticos¸

verdaderos coladeros mediante los que muchos acceden a licenciaturas y

cátedras.

Con su Historia del Cautivo

subtitulada Episodio Nacional Contemporáneo. Gaya incursiona en

la que quizá, hablando con propiedad, sea su única novela. No pudo

publicarla en España, salió en Méjico (1966), aunque no sabríamos decir

la razón. Porque el tema no era tan álgido como para despertar el

interés de la censura. Habla del Desastre por antonomasia, es

decir, el de Annual. El cautivo es un soldado soriano de cuota

que va a Marruecos por su quinta y, sobre todo, porque su familia no

tiene el dinero necesario para redimirle, como hacían los más pudientes.

Es también la historia de su cautiverio en una playa de donde será

finalmente liberado. Gaya (¿por eso no pudo publicarse el libro en

España?) habla de la proverbial estupidez del entonces Ministro de la

Guerra (Vizconde de Eza, ancestro de los actuales Marichalares) o de la

insolidaridad del monarca Alfonso XIII. Cuando le fue comunicada la

cantidad de reales que pedía Abd El Krim por los miles de presos

españoles en su poder, y que finalmente fue aportada por un pool

de empresarios vascos, sólo se le ocurrió manifestar: ¡Pues sí que

está cara la carne de gallina!

Con su Historia del Cautivo

subtitulada Episodio Nacional Contemporáneo. Gaya incursiona en

la que quizá, hablando con propiedad, sea su única novela. No pudo

publicarla en España, salió en Méjico (1966), aunque no sabríamos decir

la razón. Porque el tema no era tan álgido como para despertar el

interés de la censura. Habla del Desastre por antonomasia, es

decir, el de Annual. El cautivo es un soldado soriano de cuota

que va a Marruecos por su quinta y, sobre todo, porque su familia no

tiene el dinero necesario para redimirle, como hacían los más pudientes.

Es también la historia de su cautiverio en una playa de donde será

finalmente liberado. Gaya (¿por eso no pudo publicarse el libro en

España?) habla de la proverbial estupidez del entonces Ministro de la

Guerra (Vizconde de Eza, ancestro de los actuales Marichalares) o de la

insolidaridad del monarca Alfonso XIII. Cuando le fue comunicada la

cantidad de reales que pedía Abd El Krim por los miles de presos

españoles en su poder, y que finalmente fue aportada por un pool

de empresarios vascos, sólo se le ocurrió manifestar: ¡Pues sí que

está cara la carne de gallina! Sobre

su Tratado de mendicidad (1962), con la foto en portada del

famoso bronce de Pablo Serrano, hay opiniones enfrentadas. En el año que

salió, comienzos de los sesenta, hubo quien consideró que plantear la

mendicidad como algo folklórico-literario siglo de oro y no como

un problema de estricta justicia social no era de recibo. Siento ser tan

malévolo, pero creo que este libro sí que era merecedor de la pluma de

Camilo José Cela. A nadie se le hubiera dado mejor trivializar sobre la

miseria ajena. De Gaya, algunos, no lo esperábamos.

Sobre

su Tratado de mendicidad (1962), con la foto en portada del

famoso bronce de Pablo Serrano, hay opiniones enfrentadas. En el año que

salió, comienzos de los sesenta, hubo quien consideró que plantear la

mendicidad como algo folklórico-literario siglo de oro y no como

un problema de estricta justicia social no era de recibo. Siento ser tan

malévolo, pero creo que este libro sí que era merecedor de la pluma de

Camilo José Cela. A nadie se le hubiera dado mejor trivializar sobre la

miseria ajena. De Gaya, algunos, no lo esperábamos. En Los gatos salvajes hay mucha

–y buena- literatura y hay también una muy profunda meditación sobre lo

que supuso la contienda civil. La misma historia que da título al libro,

es muy significativa. Esos gatos salvajes son los habitantes de un

pueblo en la tierra de nadie que de pronto, quizá por asemejarse

a los hombres (como buenos animales domésticos), comienzan a agredirse

los unos a otros sin razón aparente.

En Los gatos salvajes hay mucha

–y buena- literatura y hay también una muy profunda meditación sobre lo

que supuso la contienda civil. La misma historia que da título al libro,

es muy significativa. Esos gatos salvajes son los habitantes de un

pueblo en la tierra de nadie que de pronto, quizá por asemejarse

a los hombres (como buenos animales domésticos), comienzan a agredirse

los unos a otros sin razón aparente.