|

Toponimia de Serón de Nágima © Carles de Escalada, 2003

Este artículo pretende dar a conocer principalmente la toponimia rural y urbana de la villa de Serón de Nágima. Con la recogida en estas páginas de esta información, pretendemos además de hacerlas públicas, dar a conocer una toponimia peculiar e interesante en esta zona de la provincia.

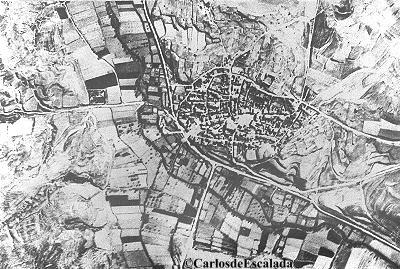

Mapa aéreo de Serón. Obsérvese al Noroeste el cuadrilátero que forma la fortaleza y bajo ella el resto de la villa. Se pueden observar entre distintas carreteras un gran número de piezas que la rodean. También podemos ver franqueado por árboles al río Nágima, que le da su segundo nombre.

La lista principal está realizada a partir de los nombres que aparecen en las listas de ventas y compras de piezas declaradas por primera vez, así como las heredades que fueron dadas hasta el año 1771 y que aparecen en la comprobación de la Secretaría de Hacienda de Carlos III realizada el 22 de Mayo del mismo año. También hacemos inclusión de otros nombres que aparecen en uno de los mapas del término (existentes para su consulta en el Ayuntamiento) y de los términos que se recogieron de una manera verbal hasta 1995. * Nótense en negrilla algunos de los términos o parte de ellos que también aparecen en la lista del siglo XX. Siglo XVIII Se recogen un total de 141 topónimos de carácter agrícola y otros 14 de carácter urbano. 141 topónimos de carácter agrícola: -el Alto de los Gustales -el Alto de la Casa -el Alto y un Barranco del Torrejón (el Torreón) -la Bajada de la cañada -el Barranco del cepo -el Barranco (de la) cuesta -los Barrancos -las Cabras y (Val de,) -la Calera -la Calzada -el Camino y la Hoya de las Eras -el Camino de la Muralla -la Cañada -la Cañada Grande -la Cañada del buey -la Cañada y la hoya del caballero del Milagro -la Cañada de Pedro Carrasco -la Cañada Sebilla -las Cañadas -las Cañadillas -Carra Almazán -Carra Bordalva -Carra las Cabras -Carra Cañamaque -Carra Deza -Carra Galbe -Carra Monteagudo -Carra Miñana -Carra Mazaterón -Carra Mediano -Carra las viñas -el Carrascal -el Carrascal llano -las Carreras -el Cerrillo Garrido -el Cerro del Batán -el Cerro de la Buitrera -el Cerro del Calvario -el Cerro Chía -el Cerro de la Cuesta -el Cerro de la (H)orca -la Cobatilla -el Colladillo y Collado de Cañamaque -el Collado Rubio -el Congosto -la Cuesta de la quemada -la Cruz del muerto -la Charca de abaxo -las Charcas -la Desa (dehesa) -la Entrada de la ombría de la cañada -la Era de abaxo -la Fuente (la Fuente Vieja) -la Fuente del Asno -la Fuente del Rayo -la Fuente de Juan Cerrillo -la Granja de Cántabos (en Fuentelmonge) -el Honsar (Lonsar) -la Horcajada -la Hoya de Guebara (el Hoyo de Vegara) -la Hoya del Contadero -la hoya del Cuco -la Hoya de Juan Cid -la Hoya de Juan Escobosa -la Hoya de Nuestra Señora (Virgen de la Vega) -la Hoya de Pedro Carrasco -la Hoya de la Talayuela -la Hoya del Tamboril -la Hoya del Torero -la Hoya del Tripón -la Hoya de val Merino -la Hoya de la Rubia -el hoyo el Visojo -la Huerta de la Vega -la Huesa, con un valle (val) y el Alto del Moro -el Llano de la Majestad -el Llano y la Cañada de Martín Sancho (Jardi Sancho) -el Llano del Tamboril -el Llano de la Virgen -los Majuelos -la Matutana -las Medianillas -el Mojón y el Camino de Velilla (de los Ajos) -el Molino Caído -el Molino de la Virgen (Molino Morretes) -el Molinillo -los Molinillos -la Morcuera -la Muela -el Olmo -la Orilla del Monte -los Parrales -la Paxarilla -la Peña Altilla -la Peña de la Cabra -la Peña Rodada -la Peña del Rayo -las Peñas -de Pedro Pérez -los Picazos -las Porcarizas -los Poyatos -la Poza cegada -el Prado -los Quiñones -los Reanchales -el río Belilla -el río Gonzalo (el Rionzalo) -la Rubia Loca -el Saucar -San Antón -San Antonio -San Sebastián -la Senda de la Cañada -la Senda de la Cañada del Buey -la Senda de las Cañadillas -la Senda del Contadero -la Senda de Juan Moreno -la Senda de los Majuelos -la Senda del Pozuelo -la Senda del Orcajo -la Senda de los Taberneros -la Senda de los Torrejones -el Sendero -la Serrana -el Tamboril -las Tañerías -la Tierra de Bidaurreta -el Torero -los Torrejones -Val del Agua -Val del Vicario -Val de la Casa -Val Portillo -Val Torrecilla -Val del Melgoso (Mamelgoso) -Val de Ximeno -el Valtorón -los Valladares -la Vega -la Vega de Torralba -la Vega de la VirgenHay 14 topónimos que mencionan el casco urbano de la villa: -el barrio de los Caballeros -el barrio (y una calle) Escobar -el barrio del Castillo -el barrio (y una calle) de la Lechuga -la calle Mayor -la calle de la Parra -la calle real (varias) -la calle de Santa Ana -el Cara Manchón -la ermita de la Soledad -la Plaçuela -la puerta de las Eras -la puerta (y una calle) de la Muela -la puerta de la Ombría. Se recogen un total de 94 topónimos en el siglo XX: -los Aguachares -los Almazules -el Alto o Cerro (de) la Anganilla -el Alto de la cueva -el Bajo de la Vírgen -los Barrancos -los Broquiles -las Cabanillas -Cabezaguda -el Campo Santo -el Canto Blanco -la Cañada del Carmen -la Cañada Hermosa -la Carada -Carrarubio -Carralavilla -la Carrasca la Gonzala -el Cerro (del) Calvario -el Cerrillo (de) la cruz -el Cerro verde -el Cuerno de (la) tejera -el Chaparral -el Charco -Carraalmazul -las Choperas -el Corral del huevo (pasa a ser la Romiñana) -el Corral de Gallina -el Corral quemado -Correcañas -el Cubo de la Solana -la Esquijarada -el Francho -la Fuente Alparache -la Gasparilla -los Gayubares -la Hoya (d)el Blanco -la Hoya y el Llano del Cabero -la Hoya (de) la Rubia -la Hoya del Torero -la Hoya del Tripón -el Hoyo tureino -el hoyo de Muerto -la huerta Calvo -los huertos del Prado -la Laguna -el Llano -el Llano azud -(el) Llano (de) la Arena -(el) Llano (de) la choza -el Llano Tamarón -María Moreno -la Marijuela -la Medrana -la Morcuera -el molino Mejíbar -el Molino Morretes (molino de la Virgen) -los Molinos Blancos -las Nogueras -el Olmo -el Paje -el Pan Bendito -el Parral -el Paso -el Pasillo -la Pata del caballo -los Payatos -el Pecho -la Pela -la Peñaltilla -el Portegado -el Platero -la Pradera (de) los Caballeros -el Pradillo -los Pedregales -el Reancho -el Romeral -San Roque -la Senda Miñana -la senda el Pozuelo -el Sendero -la Sierra de Zárabes -el Soterraño -el Soto -la Tariyuela -la Tejera -el Tolmo -Toralba -Val de las Diez -Val de las Heras -Val de Santa María -Val del agua -Val Portillo -Val de Merino -Valtracón -Zaurila, el charco de la. Topónimos que aparecen en 1980 dentro del casco: -c/ La Cuca -c/ La Calleja -c/ Santiago -c/ Hospital -c/ El Pilar -c/ La Botica -c/ El Sol -c/ La Parra -c/ Hmos. Lope García -c/ Horno La Villa -c/ La Cuesta -c/ La Poza -c/ Zamarilla. En la lista de topónimos del siglo XVIII, únicamente aparecen varias veces repetidas las descripciones físicas y/o geográficas de los topónimos Moro, Cabra, Torrejón, Majuelo, Molinillos, Casa y Virgen. El resto permanece referido solo una vez. Moro aparece descrito con un alto, una huesa y un valle; Cabra aparece en plural, además de con carra, una peña y un valle; Majuelo en plural y con una senda; los Molinillos con una hoya; Casa con un alto y un valle; Virgen con una vega y un molino y para acabar Torrejón lo hace también en plural, además de con un alto y un barranco. Cabe decir que la palabra Torrejón aparece con varias versiones diminutivas, como torrecilla, tarihuela y talayuela y que se describen junto a un pequeño valle, que también se describe como una hoya. Aparecen 14 topónimos con la clara apariencia de tener ciertas incorrecciones y en los que creemos deberían de ser corregidos y nombrados con la terminología correcta.

A partir de esta recogida, hemos agrupado y catalogado los topónimos en un total de 11 diferentes categorías, en las que se seleccionan los relativos a los accidentes geográficos, flora, fauna, reconquista, repoblación y su población; oficios, instrumentos, religión, construcciones, lugares con funciones específicas, otras localidades y los que nos muestran una significación un poco compleja de catalogar en estas selecciones. Toponimia relativa a accidentes geográficos.- La mayoría de los topónimos refieren la extrema riqueza en la irregularidad y variedad paisajística del término. Con barrancos, collados, cañadas, cerros, cuevas (cobatilla y alto de la cueva), el Congosto (del latín congostus), desfiladero; hoyas, llanos, peñas, tolmo , que es un peñasco aislado y valles. También aparecen términos donde prolifera la existencia de agua, como val del agua, las charcas y la laguna y que servirán para la creación de instalaciones que podremos ver en la toponimia de las construcciones. Toponimia relativa a la flora.-

Los topónimos nombran diferentes clases

de árboles naturales de la zona. Aparecen un gran número de topónimos relativos a la vid: parra, viñas y los majuelos, que es la palabra con la que se denomina a una viña nueva que comienza a dar fruto. También se le da el significado al espino de flores blancas y muy olorosas, con un fruto rojo y dulce. La industria vinícola formó una importante parte en la comunidad, siendo explotada principalmente para el uso doméstico y para el de los lugares del Señorío y el de las villas vecinas. Esta industria, se encuentra totalmente desaparecida hoy en día, a consecuencia del efecto producido por las plagas de la filoxera, que ocurrieron al comenzamiento del primer cuarto del siglo XX y que destruyó la vid en mayor parte de la Península. Podemos observar la proliferación de bodegas para el vino en la zona ocupada por las eras que se encuentran alrededor del castillo. En la toponimia urbana aparecen una calle y un barrio llamado de la parra . Todavía podemos observar en alguna las casas de la villa la existencia de parras. También aparece Melgoso, que deriva de melga o mielga; una planta espontánea de la alfalfa y que está considerada como una mala hierba cuando invade las tierras cultivadas, principalmente la de los viñedos. También aparece un barrio llamado de la lechuga. Hemos podido comprobar la existencia de toponimia muy similar principalmente en Ariza (Zaragoza) así como en Aleas (Guadalajara) entre otros lugares. Toponimia relativa a la fauna.-

Se da referencia principalmente a los animales silvestres, domésticos y a

la

ganadería. Toponimia relativa a la reconquista, la repoblación y la población.-

Aparecen un número de parajes denominados con nombres y apellidos propios. Suponemos que algunos de estos parajes comenzarían a ser nombrados a partir del siglo XII y/o XIII con motivo de esa repoblación, con momentos de mas acción durante el medievo y también incluso hasta relativamente hoy en día. Con la intención de distinguir una propiedad con otra en una zona en particular, se denominarán a los parajes con los nombres propios de sus dueños. Hemos encontrado un total de 13 denominaciones en las que se dan el nombre e incluso los apellidos de su propietario. De ellas once de las denominaciones pertenecen a hombres y dos a mujeres. Martín Sancho (erróneamente denominado por la toponimia del siglo XX como "Jardín Sancho"). Pedro Carrasco, Juan Carrillo, Pedro Pérez, Gonzalo, Ximeno y Juan Moreno, que dan nombre a una cañada y una hoya, una fuente, unas peñas, un río y a una senda respectivamente. Juan Cid y Juan Escobosa, dan nombre a una cañada. Mientras la cañada (de) Sebilla, podría estar en relación con otro personaje apellidado con el nombre de la capital andaluza. María Morena y la carrasca (de) la Gonzala . También observamos la aparición del topónimo francho, palabra que utilizada en diminutivo, sirve para designar de una forma despectiva a una persona de origen francés. La existencia de tropas francesas en Serón ha sido notoria durante varios momentos de la historia. Por ejemplo en el siglo XIV , aunque breve, Serón fue entregada al mercenario francés Bertrand du Guesclin (entre otras numerosas poblaciones tanto en Soria como Aragón). Tierra de Bidaurreta., la hoya de Guebara Tanto Bidaurreta como Guebara son apellidos vascos (Guipúzcoa y Navarra respectivamente). Muy probablemente debieron de ir a Serón en representación de la Corona. Diego de Bidaurreta, de extracción social noble , fue el alcalde honorario de Serón en 1701. Otro personaje noble fue Guebara . Este apellido se recoge erróneamente (incluso en los mismos documentos) como Bergara, Gebara y la versión contemporánea de Vecara . Las propiedades de estos también se identificaron con sus nombres propios por la misma razón expuesta anteriormente. No creemos que Serón debiera de contar en su historia nunca con una población mayor de alrededor unas 2000 personas. La seguridad ofrecida por la fortaleza y la de sus murallas, (murallas realizadas en tapial y en cal y canto, actualmente desaparecidas) referidas con tres topónimos que nombran sus puertas: la de las Eras, la de la Muela y la de la Ombría ; además de el camino de la muralla. Las murallas no darían abasto para mantener a una población mayor. Serón debió de ser un lugar popular en épocas alto medievales, debido a la situación geográfica y la riqueza en agua y buenas tierras de cultivo. Habitado principalmente por campesinos y ganaderos, un buen número de religiosos, dadas las Iglesias de Santa María del Mercado y la de Santiago (y en tiempos tres, con la de la Santa Cruz) y de las numerosas ermitas, como por ejemplo la de Nuestra Señora la Virgen de la Vega. Debido a su condición fronteriza con Aragón y anteriormente con el hecho de tener la fortaleza, también con la de los militares (caballeros e hidalgos). Barrio de los caballeros, que debieron de haber en cantidades normales para la Villa y en la época y condiciones históricas y sociales del periodo. Podemos claramente afirmar que en 1788 Serón contaba con 190 vecinos. En comparación únicamente Borobia con 199 y Gómara con 191 le superaban en número. Almenar tenía 95, la granja de Cántabos 3, Fuentelmonge 132, Ledesma 81, Monteagudo 146 y Torlengua con 127 vecinos. Majestad, denota grandeza y magnificiencia, además de ser un título dado al rey o a la alta nobleza, también podría tener una referencia religiosa. Quizá se debiera al paso por la Villa o estancia, de algún rey medieval castellano o aragonés. Como anécdota, decir que según Loperráez, el rey Alfonso VIII pasó por la Granja de Cantagos o Cántabos en el año 1179, construyendo el Real Monasterio de Bernardos, que pasaría después a Huerta de Ariza. Toponimia relativa a los oficios.-

Con el toro aparece también, el Torero. Por razones seguramente

relacionadas con la industria del vino, la vid, las bodegas, etc, la Senda

de

los Taberneros. Toponimia relativa a instrumentos.- Recogemos en este apartado a los llamados instrumentos de labor, así como otros instrumentos relacionados directamente o indirectamente con las tareas. También decir que aparecen varios parajes con topónimos que no presentan ninguna relación entre sí.

El Horcajo , es un instrumento parecido a una horca de madera y que se

coloca en el pescuezo de las bestias de labor. El Tamboril, es un pequeño

tambor utilizado en las danzas. Apareciendo asociado con un llano y una

hoya.

También podría reflejar el que sea un paraje destinado a la música,

folklore

y danza local o para el recreo de los campesinos durante las fiestas

religiosas de verano.

Toponimia relativa a la religión.-

Nuestra Señora , Soledad, Santo Cristo , San Roque, San Antón, San

Antonio,San Sebastián, San Isidro Labrador, Caballero del Milagro, Cerro

del Calvario. Topónimos relativos a construcciones.- Recogemos una gran cantidad de topónimos principalmente de carácter militar, aunque algunos hacen también referencia a lo civil.

El torrejón, el torreón, los torrejones, val torrecilla, oya de la

talayuela

(tariyuela o tarihuela), alto del torrejón, barranco del torrejón, y senda

de los torrejones. Toponimia relativa a lugares con funciones específicas.-

Existen varios topónimos que reflejan el sentido agricultural como los

huertos y las eras. El Ganadero, la Dehesa, el Prado, el Pradillo, la Pela

(lugar donde se efectuaba el arranque de la lana de las reses una vez

muertas); o lugares con una funcionalidad de delimitación del término, el

Mojón de Velilla (de los Ajos), la Morcuera (o morcuero, o majano, que son

un

montón de cantos sueltos que se forman en las tierras de labor o en las

encrucijadas y división de términos). Quizá podríamos encontrar también

una

significación de limitación al topónimo Canto blanco, posiblemente

encalado

para poder diferenciarlo del contorno, referirlo y denotarlo a cierta

distancia. Toponimia relativa a otras localidades.- La mayoría de las localidades mencionadas, vienen precedidas por la partícula carra, del que ya explicamos su significación. Observamos las villas de Almazán, Deza y Monteagudo (de las Vicarías), los lugares de Bordalva, Cañamaque, Galve (aldea de Atienza, desde 1833 en Guadalajara), Miñana y Mazaterón (que según A. de Diego, viene del árabe "mazil", parador o posada). Aparece en varios topónimos Velilla (de los Ajos), con un mojón, un camino y un río. Otras como el lugar de Torralba y la villa de Zárabes. También la granja de Cántabos. Topónimos de una inexacta significación.- Incluimos en este apartado una serie de topónimos con una semántica en un principio difícil de catalogar pero a la que damos unas posibles significaciones.

Los Bustales (también erróneamente denominado como los Gustales), que

proveniente del latín "bustum", que es un monumento de tipo

fúnebre. La

Hoya del Tripón, con referencia quizá a un paraje en donde habitaba como

la

misma palabra lo dice, un personaje con una gran tripa. Los Reanchales

(Plural en la unión de re y anchos) nos vendría a indicar la existencia de

lugares de grandes dimensiones o anchos. Como en el caso de Renieblas (río

Nieblas), Reancho podría también significar (río ancho) y los Reanchales

vendrían a ser las orillas del río. La Serrana, con referencia hacia a un

habitante de la sierra El Portegal (o Portegao), que deriva de porte o

portel, puerta. Chía (acompañando al cerro), es una especie de faldón que

formaba parte de la vestidura llamada "beca", empleado como

insignia de

autoridad y nobleza. También se denomina a un manto de color negro, corto y

se destina para las ocasiones de luto). Al parecer deriva del árabe

granadino

" sîya" (mozárabe sâya). Chía aparece denominando un cerro.

La Medrana, familiarmente significando miedo, aunque también podría

derivar

de medra o medrar que es el nombre dado a un lugar con mejoras o aumentos de

animales o plantas. Val (de) portillo. Un portillo es una obertura dada en

las paredes o un postigo de una puerta. Podría también tener referencia

con

Portillo, anejo de Torrubia (población cercana a Serón). Los Poyatos

(mencionada erróneamente como payatos), es el plural de poyata o poyo, que

es

una repisa o banco de piedra. El llano (del) platero , con referencia a este

oficio o quizá a la existencia de un joyero con joyas de plata encontrado

en

algún que otro momento. Conclusiones

En este estudio se recogen por primera vez y juntos la mayoría de los

topónimos relativos a la villa de Serón. Se ha pretendido recoger tanto

los

conocidos de una forma u otra tanto como los que son utilizados actualmente,

así como los que lo fueron hace mas de 280 años.

Bibliografía:

ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ (1829) Censo de la población de las

provincias y partidas de la Corona de Castilla en el siglo XVI.

© Carles de Escalada, 2003

|

En este apartado queremos también recoger a la toponimia que refleja a una

serie de oficios. Serón se encuentra inmerso en lo que comenzó a llamarse

la

Tierra de las Vicarías. Observamos la existencia de un paraje nombrado Val

de Vicario.

En este apartado queremos también recoger a la toponimia que refleja a una

serie de oficios. Serón se encuentra inmerso en lo que comenzó a llamarse

la

Tierra de las Vicarías. Observamos la existencia de un paraje nombrado Val

de Vicario.