|

Corría el final de los años

cuarenta. La Ciudad, prácticamente la mitad de lo que es hoy, terminaba en

el que entonces se conocía como Paseo de invierno, luego calle de Burgo de

Osma, después Paseo del General Yagüe, y siempre como el Espolón, con su

pérgola. Es cierto que a continuación había alguna casita de recreo, más

arriba la casa de Julio Manrique, "el blusas", y un poco más hacia las

afueras, la fábrica de gaseosas de la familia Ayllón y la zona de chalés,

bastante menos edificada que hoy, además del modernísimo campo de fútbol,

que primero no tuvo nombre para tomar luego el de San Andrés por su

ubicación en la dehesa de este nombre.

La actual Avenida de

Valladolid no existía como tal. En su parte más alta se encontraba la

casa, que todavía se conserva, aunque creo que sin habitar y si lo está

será parcialmente, en la que estuvo ubicada la fábrica de lejías "El

Blanquito", la de los cebaderos del Crescencio, pegada a ella, y ya al

final, los viejos cocherones de Obras Públicas, donde hoy se levanta la

Estación de Autobuses, una realidad que aun a pesar de tardar en llegar la

friolera de cuarenta años por lo menos, se proyectó ya insuficiente para

las necesidades que había en el momento en que la Administración decidió

acometer su construcción.

Atravesar el callejón de

Correos, cuyas traseras fueron durante años descansadero de merinas, era

estar en el campo, porque salvo la calle de la Tejera, algo más al norte,

no quedaban más que el antiguo almacén de la fábrica de harinas de Garray

y otro par de casas contiguas en la actual calle de Sagunto, alguna

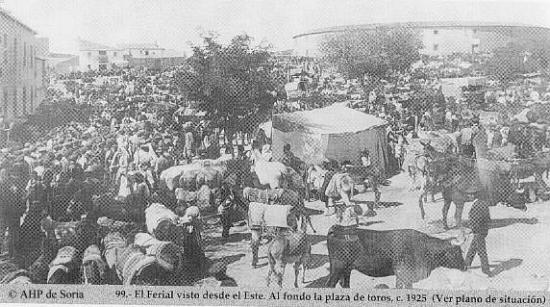

edificación aislada en los alrededores y la Plaza de Toros. Era el

ferial. El lugar en el que cada jueves del año -la víspera si era

festivo- se instalaba el mercado de cochinos antes de que a medida de que

se fuera extendiendo la Ciudad hacia el norte trasladase su ubicación a la

zona de Santa Bárbara, en cuyo paraje, por cierto, no había más

construcción que alguna majada en la que los labradores como el tío Julián

Borque y el Isidro de Las Casas, que vivía en la plaza del Rosario,

guardaban algo de grano y la escasa maquinaria agrícola, es un decir, de

que disponían, aunque el Jueves La Saca sirvieran de refugio seguro desde

el que poder seguir la llegada de los toros sin necesidad de correr el

menor riesgo en el supuesto de que se escaparan, lo que solía ocurrir con

la frecuencia de hoy, aunque eso sí, por lo menos llegaban hasta las

puertas de la Plaza. Porque en Santa Bárbara estaban las eras y al final

no quedaba más que la ermita solitaria. La Barriada de Yagüe, a su

izquierda, aún tardaría bastantes años en surgir.

Pues bien, en el descampado

que había detrás del Espolón, se ponía la feria. En la parte de abajo,

hasta la Tejera, la de ganado caballar y mular. A partir de Las Pedrizas y

hasta la ermita de Santa Bárbara, la de ganado vacuno. Las ferias fueron

durante muchos años, hasta su desaparición como tales o al menos con la

configuración y la estructura que tuvieron, algo más que la mera

referencia comercial de transacciones de ganado, su verdadera razón de

ser, y los tratos de la índole más diversa, que los había y muchos.

Las ferias de ganado eran

por encima de todo un verdadero acontecimiento. Lo más parecido a la

fiesta mayor. La Ciudad se transformaba, sobre todo en las de septiembre.

Las calles se llenaban de gentes de toda la provincia y de algunas otras.

Había baile público, que siempre estaba muy concurrido, en la Plaza Mayor

a cargo de la banda municipal de música. La empresa del teatro Avenida

traía compañías de postín, como en San Saturio. Las líneas de autobuses

reforzaban sus servicios y otro tanto ocurría con el tren, que entonces sí

que funcionaba y transportaba viajeros. En fin, la capital era otra.

Para quien no había sido

previsor, encontrar alojamiento resultaba harto difícil por no decir

imposible. Los menos adinerados solían hacerlo en las cuadras, que también

costaba lo suyo dar con alguna sobre todo en las inmediaciones del ferial

con la excusa de estar al cuidado de los animales que traían, y en algunos

casos hasta en los portales de las casas próximas. Los de los pueblos de

cerca, como Velilla, Ventosilla, Garray, Santervás ... e incluso más

alejados solían ir y venir en el día, en algunos casos incluso con

el ganado, con lo que además de evitarse el problema del alojamiento y de

tener que buscar cuadra en la que cerrar el ganado durante la noche, se

ahorraban también unas buenas pesetas (por reales ya no se hablaba).

El comercio no cerraba

durante toda la jornada, lo mismo que si el día central de la feria

coincidía en domingo. El ferial se llenaba de tenderetes. Unos, ubicados

estratégicamente, eran simples chiringuitos montados para la ocasión en

los que se vendían bebidas y algunas tapas especialmente de tortilla de

patata: torrenillos y tajadas de bacalao rebozado al que puede que

intencionadamente el ocasional barman no había hecho demasiado por

quitarle el grado de salinidad original, de manera que el consumidor

tuviera que ayudarse de cuanto más vino peleón mejor para poder pasarlas

porque la cerveza no estaba lo generalizada que hoy y desde luego

restringida a un tipo de público que socialmente gozaba pudiera decirse de

mayor consideración.

En otros de estos puestos

de venta eventuales se ofrecía de todo, desde aperos para el ganado o para

conducirlo y de útiles para moverse el personal por la zona sin desentonar

del conjunto, como cencerros, varas de fresno, boinas y garrotas entre

otros, hasta los más diversos trastos viejos; pero sobre todo melones de

Villaconejos. No faltaban tampoco ambulantes como aquel viejete que estuvo

viniendo muchos años, cuyo nombre no supe nunca o al menos no

lo recuerdo, que

voceaba el "Calendario zaragozano" y vendía piedras de mechero "como de

aquí a Cádiz", decía.

Pero sobre todo había una

figura, la del "charlatán", que esa sí que no faltaba nunca. A las ferias

solían venir siempre los mismos. Se conoce que se les daban bien. Puede

que hubiera pacto entre ellos y se repartieran las ferias. No lo sé. Era

un oficio de hombres. Sin embargo, aquí, en Soria, la más conocida sin

duda por habitual y por los acreditados dotes de persuasión con que

ejercía su trabajo, fue una mujer. Se la conocía con el apodo de "La

maña". Tenía un genio fuerte, era vehemente y además "rajaba por los

codos", condición esta última indispensable para ejercer el oficio. Solía

instalar su tenderete según se entra en la calle Tejera, a la derecha

subiendo desde la calle del Campo, delante de la primitiva tienda de

bicicletas de Ángel Arancón, con anterioridad almacén de piensos del señor

Tomás Díaz Pastora y luego una pequeña tienda de venta de calzado

comercialmente conocida como "Filo", apócope de la mujer de Godofredo

Valencia, un alto funcionario de la Delegación de Hacienda. En ese lugar

daba la sombra y el personal, aunque de pies, estaba relativamente cómodo

mientras asistía a aquellos sermones de "La maña" y eventualmente

de su marido, que estaba hecho de otra pasta o al menos eso

parecía.

Se situaba ella en un pequeño templete que le permitía tener la

perspectiva suficiente sobre una amplia zona del ferial y que fuera bien

vista desde lejos; en otro contiguo y notablemente más elevado, colocaba

un maletón, al que llegaba fácilmente con tan solo alargar la mano de

manera que pudiera sacar de él lo que más le conviniera en cada momento.

Era en el que transportaba los más diversos artículos que ofrecía. Desde

cuchillas de afeitar a veinte céntimos la unidad, cuya calidad aseguraba

estar fuera de toda duda por el simple hecho de masticarlas introducidas

en el estuche de papel y espolvorear a continuación los mil pedacitos

resultantes, hasta carteras de bolsillo de "piel de tomate viudo" a cinco

pesetas con una separación específica en la que el carné de identidad, de

reciente implantación, estuviera protegido contra el deterioro. Peines,

bolígrafos, que acababan de aparecer en el mercado, pañuelos para el

cuello ..., en fin, un amplio muestrario de historias de este tipo, que en

definitiva no eran más que baratijas, pero que tenían una aceptación

indudable en sectores amplios de los feriantes, sobre todo en los de los

pueblos más alejados de la capital o que menor relación tenían con su

cabecera de comarca. Vamos, los menos informados, que se diría hoy; los

auténticos paletos, que eran el terreno abonado para el trabajo de estos

singulares personajes, un elemento indisolublemente asociado a aquellas

ferias de ganados que por imperativo de la modernidad, no han conocido las

generaciones jóvenes.

© Joaquín

del Collado

(Publicado en el nº 7 de Cuadernos de Etnología)

|