|

ÍNDICE

SOCIEDAD

NACIMIENTO

EMBARAZO

PARTO

SUPERSTICIONES "MAL DE

OJO"

CUARENTENA

BAUTIZO

INNOMINADOS

TALEGUILLOS

HIJOS ILEGÍTIMOS Y NATURALES

BAUTIZO

TUMBAR A LOS NIÑOS

LA PRIMERA COMUNIÓN

ASOCIACIONES DE SOLTEROS

EL ZARRAGÓN

NOVIAZGO

AMONESTACIONES

LA BODA

CEREMONIA DE LA BODA

LOS FESTEJOS DE LA BODA

PRIMER AÑO DE MATRIMONIO

MUERTE

DESPUÉS DE LA MUERTE

SOCIEDAD

La

calidad de miembro del pueblo se adquiere, en primer lugar, por

nacimiento. Los nacidos en la localidad son "hijos del pueblo"

hasta el día de su muerte, prescindiendo de su lugar de residencia. La

vecindad se adquiere por empadronamiento. La

calidad de miembro del pueblo se adquiere, en primer lugar, por

nacimiento. Los nacidos en la localidad son "hijos del pueblo"

hasta el día de su muerte, prescindiendo de su lugar de residencia. La

vecindad se adquiere por empadronamiento.

Los habitantes de Alcozar reciben el apodo o sobrenombre colectivo de

gatos. Según aseguran los

moradores de la aldea, este mote les ha sido impuesto por la frecuencia

con que usan la palabra mia o mia si, que son utilizadas como localismos y

no se emplean en los pueblos vecinos. Se aplican para negar rotundamente

algo, o bien para poner en duda una aseveración ajena. Por ejemplo: mia

si ha traído albérchigos, lo único unas cuantas peras modorras; o mia

si no va a llover, a ver si tenemos que volver a casa a escape.

Estos apodos colectivos son utilizados cuando surgen conflictos entre

grupos pertenecientes a diferentes pueblos, y se manifiestan, así como la

hostilidad que conllevan, en diversas costumbres. Era habitual, por

ejemplo, que los jóvenes de una determinada aldea se opusieran a las

visitas de los denominados "forasteros", especialmente si el

propósito de éstos últimos era cortejar a las muchachas de la vecindad.

En estas ocasiones "los forasteros" podían ser apedreados, ya

que los mozos creían tener ciertos derechos sobre las jóvenes de su

localidad.

Alcozar, al igual que los pueblos vecinos, posee sus propias coplas y

una serie de refranes y anécdotas destinadas a loar las excelencias

propias y a vilipendiar los supuestos defectos de las aldeas cercanas. Las

estrofas son múltiples, por lo que se recogen aquí únicamente las que

consideramos más significativas.

(1) En Velilla de Duero las hay

hermosas,

las cubas del tio Leto, que no las mozas.

(2) Langa pitanga, / Zuzones y La Vid

tocan a misa / con un tamboril.

Tocan en Guma, / repican en Aldea,

todos los más burros / son los de Morcuera.

(3) Al entrar en este pueblo, / lo primero que se ve

son las ventanas abiertas / y la casa sin barrer.

(4) Santa Cristina bendita, / a qué pueblo te han traído:

las mujeres sin peinar / y borrachos los maridos.

Entre las letrillas

cantadas para enaltecer las virtudes propias, hemos recogido las que

siguen:

(I) Somos de Alcozar, señores; /

no lo podemos negar,

y por eso les decimos: / ¡viva la formalidad!

(II) Dicen que Alcozar es feo / porque no tiene balcones,

pero tiene unas chavalas / que roban los corazones.

(III) En Alcozar no hay tranvía; / tampoco tenemos metro,

pero tenemos un vino / que resucita a los muertos.

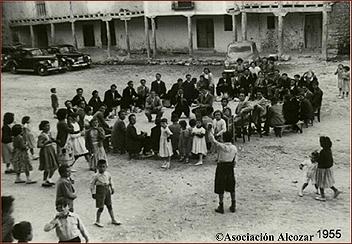

La rivalidad

entre jóvenes tuvo antaño su máximo exponente durante las fiestas

patronales. En Alcozar, el

hecho de haber sido siempre más numeroso el grupo de muchachos que el de

chicas, provocó más de un altercado, aunque estas luchas han ido

remitiendo con el paso del tiempo, y hoy tienden a desaparecer.

En contra de lo que pudiera suponerse por lo anteriormente expuesto,

prestar ayuda a "los forasteros" se consideró como un verdadero

deber, y los alcozareños, a excepción de en las ocasiones que hemos

apuntado, se mostraron siempre hospitalarios y trataron a sus visitantes

con amabilidad y consideración.

Similar rivalidad existió entre los habitantes de "el barrio de

arriba" y los de "el barrio de abajo", que también se

plasmó en la consiguiente letrilla: "los del barrio arriba, patas

arriba; los del barrio abajo, cabeza abajo".

Los miembros de la comunidad gozan de una cierta igualdad social. No

podemos en este caso hablar de "estratificación social"

propiamente dicha, a pesar que existen dos grupos de familias

económicamente diferenciadas. Al primero corresponderían aquéllas con

capacidad para mecanizar sus campos, y al segundo las que disponían de

poca tierra y que en tiempos pasados incluso alquilaron su fuerza de

trabajo, si bien los braceros no fueron nunca numerosos y sus contratos

eran predominantemente temporales, reduciéndose a las épocas de la

recolección y de la vendimia. Sólo en la fábrica de harinas hubo, y los

hay todavía, obreros fijos. Estos cobraban en concepto de salario, en el

año 1925, 3 pesetas diarias los fijos y 1,50 los eventuales. Diez años

más tarde los sueldos habían ascendido a 5 y 3 pesetas respectivamente y

actualmente (año 1978) perciben 800/1.000 pesetas diarias.

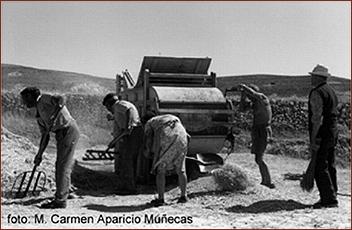

Tras el éxodo rural, el escaso número de braceros ha disminuido todavía

más. Cada familia debe realizar los trabajos agrícolas con la mano de

obra de que dispone, ocupándose, aquellos que poseen tractores y

maquinaria agrícola, de realizar las faenas más penosas y suplir la

falta de brazos jóvenes en aquellas familias en las que sólo el

matrimonio o el viudo/viuda reside en la aldea. Con la mecanización del

campo, el trabajo se ha reducido considerablemente. De cualquier forma, la

población activa es insuficiente para atender todas las labores

agrícolas y la maquinaria está infrautilizada a pesar de que existen

extensiones de tierra sin labrar.

Los campesinos han conseguido establecer una especie de

"asociaciones" dirigidas a la cooperación de algunos miembros

de cada familia para realizar los trabajos en conjunto.

Estas asociaciones no se rigen por ningún tipo de estatutos; ni quiera

son siempre las mismas personas las que se unen para trabajar. Los

agricultores, en vista de que lo más acuciante era solucionar el problema

de la mano de obra, a veces se agrupan en cuadrillas y salen al campo a

realizar las faenas que requieren la fuerza física, la habilidad o

destreza de varias personas unidas. Generalmente son tres o cuatro hombres

vecinos los que se ayudan mutuamente durante la recolección, la

siembra, etc. y especialmente en la época de la vendimia. Salen por la

mañana todos juntos hacia las tierras de un determinado miembro de la

cuadrilla y, una vez han acabadas las labores en éstas, siguen con las

parcelas de los componentes restantes. O, independientemente de quien sea

el propietario, van realizando las faenas requeridas en cualquier tierra

propiedad del grupo siguiendo una ruta previamente establecida.

Este mismo sistema de cooperación también es utilizado cuando lo que se

necesita es componer una "yunta" de labor. Generalmente se unen

dos "machos" que posean una fuerza física similar. Cuando uno

de los dos miembros de esta "cooperativa" necesita realizar un

trabajo para el que requiere las dos caballerías, no tiene más que

avisar al otro "socio" y viceversa con tal de organizar las

necesidades mutuas. De esta forma, se ha con seguido que no sea necesario

mantener una "yunta" de labor por familia, y los pocos

"machos" que todavía quedan en la aldea son prestados por unos

vecinos a otros. Con estas asociaciones de vecindad y el hecho de que los

trabajos más pesados sean realizados por los agricultores que poseen

maquinaría, se ha logrado liberar a las mujeres de los trabajos del

campo, al que acuden únicamente en casos muy específicos, pudiéndose

dedicar casi exclusivamente a las faenas domésticas.

La mayor parte de los aldeanos se dirigen unos a otros por sus nombres de

pila, y, a pesar de que prácticamente todos poseen un sobrenombre o

apodo, se considera de mala educación usarlo al hablar con el interesado,

si bien se utiliza habitualmente fuera de su presencia. La menor

excentricidad es premiada con un mote, que progresivamente llegará a ser

empleado por todos los habitantes del pueblo. Con el tiempo, incluso

traspasa las barreras locales y llega a extenderse por los pueblos

vecinos. El tuteo es habitual en las conversaciones cotidianas,

reservándose el "usted" únicamente para las personas muy

mayores y, en tiempos pasados, para las "autoridades" y los

padres.

Prevalece un amplio sentido de solidaridad. Cuando todavía existían dos

tiendas de ultramarinos, todas las familias procuraban comprar en ambas,

pues, como dicen los alcozareños: "hay que vivir con todos".

Cuando un niño es herido por otro durante sus juegos, se prefiere

acudir al médico diciendo que la herida fue consecuencia de una caída,

ya que se teme que, de descubrirse la verdad, el hecho acabe ante el juez

de paz o ante la Guardia Civil. Lo mismo ha ocurrido cuando alguien ha

atropellado con el tractor o con el coche a algún vecino de la aldea. La

norma general es evitar que intervenga la justicia y se prefiere

solucionar estos asuntos por medio de acuerdos mutuos entre las familias

implicadas y siempre de la mejor forma posible.

La unidad moral del pueblo se consigue a través de una opinión publica

activa. La gente vive tan cerca que la intimidad se hace prácticamente

imposible. Cualquier acontecimiento es considerado como algo que afecta a

toda la comunidad y es comentado ampliamente. Esta falta de intimidad

lleva a los naturales del pueblo a dominar el arte de la intriga.

La vida pública se refleja principalmente en las reuniones que celebran

los mayores de 25 años ("ir a órdenes") en las que se toman

las decisiones por las que se habrá de regir la comunidad.

Todo varón que reúna las condiciones necesarias para asistir a dichas

asambleas, tiene derecho a exponer sus ideas, para lo que deberá ponerse

en pie, "descubrirse" (quitarse la boina o el sombrero) y decir:

"pido la palabra, señor alcalde o señor presidente",

dependiendo de si se trata de una reunión de Ayuntamiento o lo es de la

Hermandad. En caso de no llegar a un acuerdo, se hará lo que decidan el

alcalde y los concejales o se nombrará una junta encargada de estudiar

el problema y sus posibles soluciones. Si alguien insiste constantemente

en una idea que el resto de los reunidos no considera idónea o

simplemente lógica, éste puede ser expulsado del salón de actos por el

alcalde, aunque esto sólo ocurre cuando algún asistente insiste en

imponer un criterio no compartido por los demás o se conduce de forma

incorrecta a lo largo de las discusiones.

Otros puntos de reunión de los hombres son las bodegas, donde suelen

pasar parte de la tarde los días festivos hablando sobre las cosechas y

los asuntos que preocupan a la comunidad. Acostumbran a reunirse a la

puerta de una bodega (casi todas las familias poseen bodega propia o

arrendada) seis u ocho vecinos o amigos de la infancia, donde meriendan lo

que ha llevado cada uno de ellos de su casa y beben vino de la bodega a

cuya puerta están sentados. Generalmente aprovechan la ocasión para

probar los vinos de las bodegas de todos los reunidos y para hacer algún

comentario sobre la calidad de los mismos.

El alcozareño no suele enojarse si alguien comenta que su vino no es

bueno, pues considera que en la calidad del mismo intervienen varios

factores, algunos de los cuales no dependen directamente de su destreza en

podar las cepas, lavar las cubas, etc. Incluso, ellos mismos ponen en

antecedentes al catador cuando saben que su vino no es excelente. Sin

embargo, el hecho de que los remolachares de un determinado vecino sean

los mejores de El Soto, hace sentirse halagado al agricultor en cuestión,

que se considera conocedor de las técnicas que deben emplearse para

conseguir una buena calidad de remolacha; se supone que ha manejado bien

el arado y que no ha escatimado trabajo alguno para cuidar sus tierras

como es debido. La tierra fue escasa hasta hace algunos años y todo

campesino luchó por conseguir un palmo más de tan cotizado tesoro. Por

eso, aun cuando hoy, debido al número de habitantes, el terreno de que

dispone cada uno es muy amplio, todavía ven con malos ojos el que éste

quede baldío.

Volviendo al tema de las reuniones, hemos de añadir por último que, los

aficionados a jugar al "subastao" tienen también establecidas

sus cuadrillas de juego, dedicando parte de las tardes de los días

festivos en corrillos de hombres pensativos que meditan sus jugadas. Los

hombres y las mujeres no se mezclan en las reuniones y cada grupo sexual

cuenta con sus propios puntos de encuentro. Las mujeres se reúnen

principalmente en el lavadero, los corros de labor y los grupos que se

forman para jugar al "julepe". De las reuniones en el lavadero

parte la mayoría de las disputas femeninas. Los corros de labor se forman

durante los días en que el buen tiempo permite pasar las tardes al sol o

a la sombra. Varias vecinas se unen para repasar la ropa o para hacer

labores de ganchillo. Aprovechan estas ocasiones para intercambiar chismes

y comentar los acontecimientos cotidianos y las noticias que hayan llegado

al pueblo procedentes de algún familiar afincado en lejanas ciudades.

Los corros formados a fin de jugar al "julepe" son propios de

las tardes de los días festivos y se juega también en la calle cuando el

tiempo lo permite, escogiendo alguna casa vecina cuando hace demasiado

frío. Se apuesta poco dinero, de forma que a lo largo de toda una tarde

no se puede perder o ganar más de una o dos pesetas por jugadora. Al

efecto de poder apostar pequeñas cantidades, se utilizan judías o

garbanzos, de manera que diez unidades equivalen a una peseta actualmente

y a diez céntimos hasta hace algunos años. La liquidación y conversión

de judías o garbanzos por pesetas se hace al finalizar el juego, cosa

que ocurre en invierno a la llegada de los rebaños de ovejas, que cada

propietaria ha de encerrar en sus rediles, y durante el resto del año

cuando se pone el sol.

.../...

©Divina

Aparicio de Andrés

(Primer

capítulo del trabajo finalista del I Certamen Etnológico "José

Tudela")

|