|

Firmado por

Antonio Ruiz Vega, Israel Lahoz Goig e Isabel Goig Soler acaba de aparecer

el libro número 8 de la colección Cosas de Soria titulado "Juegos

populares sorianos". Una publicación que no debe faltar en la

biblioteca de cualquier soriano porque a través de sus más de doscientas

páginas se hace un recorrido detallado y exhaustivo de muchísimos –dudo

que se les haya podido quedar alguno- de los juegos que se practicaban

antaño en nuestra provincia, algunos de ellos desaparecidos hace tiempo.

El trabajo es de los que merece la pena y hay que felicitar a sus autores.

No obstante, con

la mejor disposición de aportar algún dato que pueda resultar de

interés, me parece oportuno hacer una serie de consideraciones sin duda

conocidas por los autores y que aún lamentándolo no habrán tenido más

remedio que obviar, por la amplitud y la complejidad de la materia

abordada.

Al del guá o las

canicas, en la capital los chavales de la época conocían y denominaban

como de las bolas. La expresión más frecuentemente usada por los chicos

de los años cuarenta era la de "jugar a las bolas". En Soria

capital se practicaba en todos los barrios. Las bolas, además de las que

refieren los autores -las de acero procedían normalmente de cojinetes en

desuso y en lógica consecuencia no eran las que más se utilizaban-,

solían ser también de piedra -de tamaño ligeramente más pequeño que

las de barro- pintadas de colores y más caras en el mercado, y en menor

medida de cristal, que solían proceder de las botellas de gaseosa

grandes, las de litro, que entonces las llevaban incorporadas en la parte

superior, en el cuello para entendernos, con lo que lógicamente había

que romper previamente el recipiente, que no era lo corriente porque los

tiempos no estaban tirara nada.

El juego de las

bolas tenía varias modalidades. El más atrayente para los chicos era el

del oillo entre otras razones porque era el más ágil en su

desarrollo y el que permitía una participación más numerosa. Desde una

distancia previamente determinada se lanzaban a un pequeño agujero cavado

en la tierra, el oillo, generalmente ocho al mismo tiempo; según

entraran más o menos, se ganaba o se perdía. Otra modalidad, cuyo nombre

lamento no recordar, consistía en jugar con una sola bola que impulsada

con el dedo pulgar tenía que ir de junta a junta bien de los adoquines de

las aceras de las entonces calles vacías de coches bien de las anchas

escaleras de acceso a algunas viviendas de las clases más pudientes de

entonces. Aceras, había sobre todo unas al final de la calle de la Tejera

subiendo desde la del Campo, en la zona más próxima a la iglesia de

Santo Domingo, que eran las más solicitadas, sin duda porque reunían

unas características idóneas para esta segunda variante que comentamos.

Los autores

hablan del juego de las chapas, no del que pese a estar prohibido no dejó

de practicarse y al que nos referiremos también más adelante, sino de

otro infantil que servía de entretenimiento a los chicos utilizando los

tapones de las botellas de Coca-Cola y estampas de jugadores de fútbol.

En realidad y para evitar cualquier connotación malévola con el otro,

siempre se le conoció como el juego de los platillos. Y mucho antes que

con futbolistas, los chicos de la posguerra lo hicieron con ciclistas, de

tal manera que en las uniones de los canalones de desagüe de los tejados

de las casas modelaban los cristales que posteriormente darían

protección al cromo que se había introducido en la parte del platillo

que queda oculta cuando está cumpliendo con su verdadera función que no

es otra sino la de cerrar la botella y evitar que el líquido se derrame.

Por cierto que el mayor surtido procedía también de las botellas de

gaseosa, aunque en este caso de las pequeñas; la Coca-Cola no se conocía

y la cerveza envasada, la de botellín, era un lujo.

Bien, pues

terminado de confeccionar el platillo, a jugar. A tal fin se pintaban con

tiza en el suelo dos líneas semejantes a lo que es una carretera en la

que no faltaban curvas pronunciadas, tramos rectos y desde luego puertos

de montaña aprovechando el bordillo de los adoquines de la acera.

Dados los muchos años transcurridos no recuerdo los pormenores del juego,

únicamente que resultaba ganador el primero en llegar a la meta tras

haber cubierto el recorrido y los obstáculos a salvar. Había verdaderos artistas.

Y una curiosidad más. Al platillo se le daba una pequeña mano de masilla

alrededor del cristal protector de la que utilizaban los cristaleros

en las juntas de las ventanas de los edificios para asegurar la

colocación, con el fin de que tuviera más peso y no quedara al libre

albedrío de cualquier contingencia como una racha de viento que le

pudiera desviar de la trayectoria que debía seguir o simplemente la

inercia del eventual e improvisado corredor.

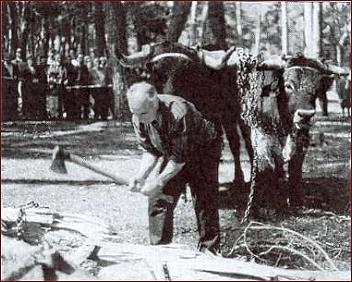

El corte de

troncos se ha recuperado felizmente de unos años a esta parte, aunque por

su indudable arraigo el Frente de Juventudes, en sus años de pujanza, se

preocupó muy mucho de que no faltara en el calendario de actividades que

organizaba con motivo de la fiesta anual de la Organización Juvenil. La

competición, a la que acudían los mejores especialistas de la provincia,

solía celebrarse en la Capital, en el campo de fútbol de San Andrés y

en ocasiones en la plaza de toros, y asistía mucho público. Era

individual y por parejas, según los casos. Los cortadores eran

generalmente jóvenes trabajadores del monte que provistos de hachas

normales o bien de doble hoja debían dar dos cortes al tronco que se

colocaba siempre en posición horizontal. El que menor tiempo invertía en

el corte había ganado. La supresión del Movimiento terminó con las

fiestas de la Juventud y con el corte de troncos que posteriormente han

revitalizado algunos ayuntamientos al incluirlo en su programación

festiva. El corte de

troncos se ha recuperado felizmente de unos años a esta parte, aunque por

su indudable arraigo el Frente de Juventudes, en sus años de pujanza, se

preocupó muy mucho de que no faltara en el calendario de actividades que

organizaba con motivo de la fiesta anual de la Organización Juvenil. La

competición, a la que acudían los mejores especialistas de la provincia,

solía celebrarse en la Capital, en el campo de fútbol de San Andrés y

en ocasiones en la plaza de toros, y asistía mucho público. Era

individual y por parejas, según los casos. Los cortadores eran

generalmente jóvenes trabajadores del monte que provistos de hachas

normales o bien de doble hoja debían dar dos cortes al tronco que se

colocaba siempre en posición horizontal. El que menor tiempo invertía en

el corte había ganado. La supresión del Movimiento terminó con las

fiestas de la Juventud y con el corte de troncos que posteriormente han

revitalizado algunos ayuntamientos al incluirlo en su programación

festiva.

Efectivamente, el

viejo trinquete de la calle Zapatería, que tengo entendido que todavía

se conserva e incluso no hace mucho se habló de un plan para recuperarlo,

fue el frontón por antonomasia. Saturio Martín Brieva estuvo muchos

años al frente de él. Pero había quien prefería el frontón de San

Andrés, hoy cubierto pero con importantes carencias que últimamente se

vienen reivindicando para adecuar la cancha a las necesidades actuales del

juego de la pelota, en el que se celebraban los partidos de fiestas; más

tarde el de Tardelcuende cuando mediados los años setenta la Obra

Sindical Educación y Descanso, que estaba a punto de pasar a mejor vida a

consecuencia del cambio político operado en España, cerró la

instalación para acometer la remodelación sin sentido que ha resultado

de aquel proyecto tan ambicioso que vendieron entonces los voceros del

Régimen, y desde luego el Polideportivo de la Juventud antes de cambiarle

el suelo que le dejaron inservible, en el que llegaron a disputarse

partidos de cesta punta siendo Jose Mari Barrón presidente de la

Federación de Pelota. Claro que a la pelota se jugaba en la Capital

aprovechando cualquier pared que los chicos encontraban idónea aún a

riesgo de cometer algún desaguisado.

El juego de las

chapas, el prohibido para distinguirlo del que practicaban los chiquillos,

siempre estuvo muy arraigado socialmente. Fue en el barrio de Las Casas y

desde luego en Los Rábanos en las últimas localidades en que uno ha

visto jugarlas con motivo de las fiestas patronales estando todavía

prohibida su práctica. De esto no hace muchos años, cuando la Guardia

Civil, sin duda por instrucciones superiores, hacía la ya vista gorda

ante una realidad que no había quien la parara. No tengo información

reciente sobre si se sigue o no jugando -Víctor de Marco, el último baratero,

una figura clave en el juego de las chapas, en la práctica el que ponía

las chapas, no el que jugaba, a cambio de recibir la propina del que

ganaba la partida, no hace mucho que falleció-; lo que sí sé es que de

estar prohibido ha pasado a estar legalizado. La Junta de Castilla de

Castilla y León así lo acordó en la Ley del Juego de julio del año

1998, aunque en estos momentos se encuentre todavía pendiente de

regulación.

Y un par de notas

más. El juego que los autores denominan "tirar al pulso" se

conoció en la capital con el nombre de "echar un pulso", con un

desarrollo idéntico al que se describe en el libro. Y no sé si tendrá

la consideración de juego popular soriano el llamado del arco, al que los

chicos solían dedicar buena parte de su tiempo libre. El artilugio era

muy simple. Se seccionaba longitudinalmente una caña de aproximadamente

medio metro, que mediante la fijación de extremo a extremo de una cuerda

adquiría forma curvada, de manera que una vez tensada ésta se proyectaba

desde ella otro trozo de caña o similar, en este caso recto, con la

finalidad de que llegara cuanto más lejos mejor. Pero entrañaba un

peligro. Si se jugaba en las calles o plazas se corría el riesgo de

terminar el cristal de alguna ventana, balcón o mirador con el

consiguiente disgusto para el autor del desaguisado y, desde luego, del

perjudicado que rara vez lograba identificar al autor de la fechoría..

©

Mari

Carmen Sánchez

(Publicado en el

nº 8 de Cuadernos de Etnología Soriana)

|